TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Analytique du lien, analytique du lieu

Jean Allouch*1

In memoriam Jacques Le Brun

« Si décisif pour Jacques Lacan, Michel Foucault est aussi celui qui a distingué deux dispositifs différents : un « dispositif d’alliance » et un « dispositif de sexualité ». « On est passé, écrit-il, d’une problématique de la relation à une problématique de la chair2. » Foucault ne fut pas le seul à avoir distribué en deux pans distincts ce que recouvre et mêle le terme « sexualité ». Platon, déjà, le fit3, et récemment Gayle Rubin qui, après avoir d’abord conçu un système unitaire sexe/genre, s’est résolue à les différencier4. Lacan, lui aussi, il est vrai à bas bruit, a discriminé ce que j’appelle une « analytique de l’objet » et une « analytique de l’inexistant rapport sexuel », ou encore « analytique du lieu », et c’est ce que je souhaite vous présenter.

Le terme « analytique » provient de Foucault qui, en 1976, fait appel à cette notion caractérisée par deux traits : 1) elle ne se veut pas plus que ça une théorie ; 2) elle choisit des instruments qui permettent une analyse5.

Toutefois, je salue tout d’abord l’initiative d’Espace analytique questionnant, à partir de Foucault, certains aspects méconnus de la pratique analytique ; cela, non sans vous remercier de m’offrir aujourd’hui l’occasion de vous présenter quels bouleversements apporte dans l’exercice analytique et la doctrine analytique la discrète distinction lacanienne d’une analytique de l’objet et d’une analytique du lieu.

Ce faisant, Jacques Lacan mit ses propres pas dans le prolongement de ceux de Sigmund Freud – sans d’ailleurs le signaler. Freud, vous le savez, avait reconnu à l’objet un statut qui le rendait non affine à la pulsion. En 1905, sa découverte majeure de la pulsion introduit une césure entre pulsion et objet. Différente en cela de l’instinct, la pulsion n’a pas d’objet spécifique ; son objet lui est aléatoire. Il est cet objet que lui auront attribué les vicissitudes d’une histoire libidinale, et qui est reconnu contingent et variable. Sans ce décrochage de l’objet à l’endroit de la pulsion, jamais Freud n’aurait pu énoncer (je le cite) qu’« en aucun cas il n’est permis de considérer quelqu’un comme homosexuel ou hétérosexuel d’après son objet6 ». Et l’on peut s’étonner qu’étant donné cette situation en quelque sorte précaire de l’objet Jacques Lacan ait cru bon de consacrer toute une année de séminaire (1956-1957) à « la relation d’objet » et une autre année encore, dix ans plus tard (1965-1966), à « l’objet de la psychanalyse ». De l’un à l’autre titre saute le terme « relation ».

À en juger par les suites qui furent les leurs, quelques propos de Jacques Lacan peuvent être reconnus comme malvenus. Il en va ainsi avec sa déclaration erronée7 selon laquelle l’objet a fut sa « seule invention ». En mettant en avant cette invention, en effet décisive, a-t-il soupesé ce que cette déclaration allait produire chez ceux qui l’entendaient ? Il s’est ensuivi toute une focalisation sur cet objet a, elle aussi d’autant plus intempestive qu’elle oriente ce que Lacan appelait, sans rire et sans bien lever l’équivoque, « la direction de la cure ». En 1958, ce syntagme vient tout au début d’un titre qui se prolonge par : « et les principes de son pouvoir ». « Direction », « pouvoir », on peut croire qu’il y aurait là un directeur de la cure, le psychanalyste, pour ne point le nommer. On peut aussi entendre que la cure prend d’elle-même une certaine direction et exerce, de ce fait même, un certain pouvoir (lecture où va ma préférence).

Considérations intempestives

Je souhaite d’abord attirer votre attention sur l’impasse dans laquelle un certain nombre de problématisations lacaniennes tournent court dès lors qu’on s’en remet à l’objet a pour les résoudre. Les exemples ne manquent pas, dont un, inédit, que je vous présenterai aujourd’hui.

Favorisée par Lacan présentant a comme sa seule invention, la fascination de certains lacaniens pour petit a est aussi ce qui les pousse à se centrer sur le fantasme, écrit Ꞩ ◊ a. Ils orientent leur exercice en ayant en tête de mettre au jour le fantasme durant chaque analyse. Et puis quoi ? Et puis… rien.

Sauf à imaginer une prétendue « traversée du fantasme8 » – que j’ai dû déconstruire9. Il le fallait d’autant plus que l’abandon de la théorie de la séduction par le père, qui a laissé toute la place à ladite « réalité psychique », au fantasme, ne fut pas un problème définitivement réglé, loin de là. Il a notamment rebondi avec Ferenczi10. Dans une prudente lettre à Freud du 20 juillet 1930, où l’on sent le souci de ne point trop contrecarrer le maître, Ferenczi lui écrit : « Je suis arrivé à raviver la théorie du traumatisme apparemment désuète (ou du moins provisoirement écartée). »

Lacan a, lui aussi, ravivé le traumatisme, cela jusqu’à qualifier de « troumatisme » l’inexistence du rapport sexuel. Le choix auquel l’on s’oblige entre réalité11 et fantasme est un choix des plus classique (phénoménologie, psychologie), un faux choix, et ma récente distinction de deux analytiques permet de s’en dispenser.

Il reste exclu de donner leur place à plusieurs propos de Lacan sans distinguer deux différentes analytiques. Sans les rapporter tous ici, en voici tout d’abord un, il est vrai, crucial (comme d’autres). Le 4 juin 1969, il déclarait, sans que personne dans son public s’en offusque ostensiblement : « la chose freudienne […] a pour propriété d’être asexuée12 ».

Qu’est-ce donc qui l’a poussé à ainsi écarter d’une phrase l’ensemble de l’innovante (on a même dit « révolutionnaire ») perspective freudienne sur la sexualité ? On ne trouve aucune trace chez Freud d’un rapport sexuel jugé inexistant.

Il y a, selon Lacan, un sexe sans sexualité (celui de l’inexistant rapport sexuel) et, le côtoyant, une « sexualité » sans sexe (le sexuel freudien) – tant et si bien que l’on ne peut plus, avec Lacan, faire état de La sexualité. Chez Lacan, ce que je relève comme étant deux « analytiques du sexe » est aussi particulièrement net lorsqu’il dénonce « la confusion de cet Autre nourricier avec cet Autre sexuel » (18 janvier 1967) ; ou encore (un comble) lorsqu’il situe la sexualité comme une défense « contre cette vérité qu’il n’y a pas d’Autre » (25 janvier 1967) – si l’Autre existait, pourrait s’établir avec lui un rapport sexuel. D’autres énoncés sont tout aussi explicites. Notamment celui du 26 janvier 1975, où, répondant à une question de Marcel Ritter, il disait : « Il y a un rapport avec le sexe en ceci que le sexe est partout là où il ne devrait pas être. » La véritable place du sexe consiste en l’inexistence du rapport sexuel. Et tout ce que l’on qualifie de « sexuel » ne le serait pas. Transporté ailleurs qu’en son lieu propre, le sexe n’est plus le sexe.

Toutefois, il n’y a aucune raison, bien au contraire, d’élire l’une plutôt que l’autre l’analytique du lien (focalisée sur petit a, un lien à deux, celui qu’écrit le poinçon du fantasme), celle où se manifestent plusieurs manières de liens non pas sexuels mais intempestivement sexués13, ou bien celle de l’inexistant rapport sexuel (analytique du lieu). Il suffit de disposer le « n » de « lien » cul par-dessus tête pour obtenir « lieu ». L’Autre chez Lacan fut toujours plus pensé comme un lieu, ledit « lieu de l’Autre », un lieu ensuite fait corps, puis sexe – l’Autre sexe14. Rien ne dit mieux cette incidence du lieu (de l’Autre) dans l’érotique qu’un vers de Mallarmé : « Rien n’aura eu lieu que le lieu » (c’est ce que vous vous dites sans le savoir après avoir copulé). Ce lieu de l’Autre, par Lacan reconnu comme troué, c’est avec lui qu’a lieu (c’est le cas de le dire) l’acte sexuel. S’il n’y a alors « que le lieu » et non plus tant un objet, elle peut aussi être dite « célibataire » – non pas certes « auto-érotique » car « célibataire » qualifie quiconque mettant à nu la mariée (Marcel Duchamp, Le Grand Verre) et l’auto-érotisme n’a rien d’« auto », c’est bien plutôt « un manque de soi » (Lacan).

Quelque chose reste négligé avec ce que Ferenczi appelle une « sur-estimation du fantasme15 », à savoir non pas une grammaire du fantasme (Freud, puis Lacan commentant « On bat un enfant »), mais sa portée, son effet érogène, ou, plus précisément encore, sa puissance d’image. Et c’est sur cette puissance de l’image que je voudrais aujourd’hui apporter un éclaircissement.

L’image perdue et réhabilitée

Pour aller tout de suite au vif de la chose, on envisagera la situation connue où un mâle se masturbe en visionnant, par exemple, deux filles nues en train de copuler. Ce n’est pas une grammaire qui l’excite, mais l’image de cette copulation. La réhabilitation contemporaine de la pornographie (les porn studies) trouve là sa place. Demandez-vous pour quelle raison une épouse se trouve prise d’un haut-le-cœur alors qu’elle surprend son mari en train de se masturber vautré sur le canapé du salon, visionnant un film porno. On rate l’effet érogène de telles images si l’on s’imagine en avoir rendu compte à l’aide du mathème Ꞩ ◊ a.

Ce fut de l’extérieur du champ freudien qu’est venue la remarque selon laquelle l’effet de l’image (sa puissance d’image) avait, comme tel, été négligé dans l’analyse. Et autant reprendre le problème de là où il a surgi, à savoir une remarque critique de Binswanger portant sur la lecture freudienne des images de rêve, remarque qui a ensuite rebondi chez Foucault et, récemment, chez Didi-Huberman. Freud écrivait :

Le contenu du rêve est en quelque sorte (gleichsam) donné dans une écriture figurative (Bilderschrift) dont on doit transférer (übertragen) les signes (Zeichen) un à un dans la langue des pensées du rêve… On serait évidemment induit en erreur si on voulait lire ces signes selon leur valeur d’image (Bilderwert) et non du point de vue du signe (Zeichenbeziehung). Le rêve est cette énigme figurative (Bilderrätsel) et nos prédécesseurs16 dans le domaine de l’interprétation des rêves ont commis la faute de considérer le rébus comme composé de dessins17.

Un certain accueil était ainsi réservé à l’image à juste titre lue comme un signe18 et où elle était néanmoins perdue en tant qu’image, en tant que puissance érogène. Foucault, qui s’en était allé voir Binswanger chez lui au sanatorium Bellevue, écrivit : « La psychanalyse n’a donné au rêve d’autre statut que celui de la parole » (oui, si ce n’est qu’on aurait ici plutôt attendu « écriture »), ou encore (ce que je vais discuter) : « La psychanalyse n’est jamais parvenue à faire parler les images19 ».

Puissance de l’image reprise de Deleuze par Didi-Huberman20, la distinction puissance/pouvoir est un opérateur essentiel de son ouvrage Désirer désobéir (2019). Didi-Huberman étaye larga manu son élection de la puissance. De nombreux auteurs21 sont mentionnés. Aristote, bien sûr, avec la notion de dunamis, « principe du mouvement ou du changement22 » ; Kant, selon qui la vie est « la puissance (Vermögen) qu’a un être d’agir d’après les lois de la faculté de désirer (Begehrungsvermögen)23 » ; Deleuze24 qui écrit : « la puissance est créatrice et donatrice, tendant à tout autre chose qu’un pouvoir sur autrui. La différence puissance/pouvoir saute aux yeux » ; avoir la puissance de jouer au piano revient à pouvoir ne pas en jouer. Telle est précisément la puissance – non pas le pouvoir – de l’analyste25, tout au moins de l’analyste qui a su délaisser toute psychologie ou psychopathologie (un psychanalyste sans « psy », un « spychanalyste26 »).

L’effet, dans le sujet, d’une image de rêve tient-il seulement et toujours au seul chiffrage ? Foucault et Didi-Huberman affirment que non, et l’on ne peut que leur donner raison à seulement rappeler qu’une image de rêve peut mener une chair jusqu’à un involontaire et surprenant orgasme.

La scène du fantasme, le fantasme en tant que scène, en tant que tableau vivant (cas paradigmatique de « Un enfant est battu ») ne tient-il pas à autre chose encore qu’à une grammaire (Freud, Lacan), à savoir une image puissante, érogène ? N’est-ce pas en tant qu’image scénographiée que le fantasme sollicite la libido ? Ce serait écarter de tels faits, pourtant si notoires, que de repousser la critique d’une psychanalyse qui méconnaît la puissance de l’image. « La puissance de rêver se déploie bien au-delà d’une organisation en rébus27 ».

Il n’est que de prendre acte de la puissance des images dans les diverses dévotions catholiques (dévotions à l’enfant Jésus, au Sacré-Cœur du Christ, à la personne humaine du Sauveur, etc.) pour lever tout doute à cet endroit.

Jacques Le Brun établit que les dogmes de la théologie trinitaire, la christologie, la doctrine du salut et de la rédemption (toutes choses d’un grand poids chacune et plus encore prises ensemble) ne sont pas parvenus à saper les « croyances et pratiques liées aux images28 ». Il écrit : « Le désir de voir et de s’appuyer sur des signes et des images était grand dans le catholicisme29. » On est même allé jusqu’à attribuer à certaines images ce qui était réservé à l’hostie où était reconnue la « présence réelle » du Christ. « Présence réelle », c’est en reprenant ces deux termes de sa très sérieuse éducation catholique que Lacan a un beau jour (12 et 19 avril 1961) produit une écriture du phallus symbolique en distinguant φ et Φ. Personne n’a moufté. C’était tout de même très fort de café ce transport d’un dogme catholique jusque dans l’algèbre lacanienne30.

C’est aussi l’amour que suscite l’image, cela depuis l’Antiquité grecque31 et sans doute bien ailleurs. Freud l’a entrevu notamment avec l’aventure de Norbert, l’archéologue amoureux d’une (image de) femme : Gradiva, « à la démarche vivante ». Norbert fut fasciné par cette image en mouvement et un chant de canari (analytique du lien) tandis qu’intervenait là même et comme en sous-sol un soulèvement (analytique célibataire) si, par « soulèvement », on entend, avec Didi-Huberman, « un mouvement hors de soi32 », une déferlante, un élan joyeux, une puissance poétique, un désir de liberté aux conséquences imprévisibles33 et, avec Foucault, un événement qui échappe à l’histoire, une « subjectivation », c’est-à-dire « la transformation du sujet d’assujettissement en sujet de liberté34 ».

Lorsque je retrouve dans Désirer désobéir certaines thématiques qui m’ont été pour partie imposées par la mise au jour de l’analytique du lieu (soulèvement, liberté, volonté) ou qui ont imposé cette analytique célibataire du lieu, j’en viens à conclure que c’est pour avoir été fixé sur l’analytique du lien à l’objet, du petit a (la première) que Lacan est passé à côté de l’image en tant que puissance de soulèvement (érotique, amoureux, politique, poétique, guerrier, etc.). L’effet de l’image d’un Socrate silène sur Alcibiade tient-il uniquement à l’agalma35 ? C’est de petit a derrière l’image (mathème i[a]), pensait-on36, que celle-ci tenait sa prégnance et ses effets – et non pas de l’image en tant que telle. Autrement dit, ce fut la notion d’objet qui a écrasé et masqué le problème qui revient maintenant dans l’analyse depuis son dehors. Est-ce à bon droit que l’on appelle « objet » aussi bien un petit autre qu’un petit a ? Le mathème i(a) semblait résoudre le problème ; pour partie, il ne faisait que l’évacuer. Avec le concept d’incarpation, qui prend acte de ce que l’objet élu tout à la fois incarne l’Autre et occupe son lieu, l’analytique du lieu offre à l’image un autre statut. L’image est puissante (une puissance libidinale d’appel), l’image est érogène ; elle suscite le désir ; belle, elle le piège d’autant mieux. Souvenez-vous de ce bon mot de Lacan qui, alors qu’une analysante s’inquiétait de sa beauté (celle de l’analysante), lui répondit : « Mais qu’est-ce qui vous bassine encore avec la beauté37 ? » Oui, la beauté bassine, mais quelle plaie est ainsi humectée, cultivée, soignée, si ce n’est entretenue, lorsque l’on tient tant à la beauté de l’élu(e) ? En Occident (et ailleurs), le personnage féminin incarne l’Autre et occupe son lieu38. L’époque classique le disait quelqu’un « du sexe » et on savait aussitôt lequel ; on le dit « l’autre sexe39 » ou encore et avec Freud le « continent noir ». Que se passe-t-il à l’endroit de l’image, de ce personnage féminin, lorsque Picasso peint en 1907 Les demoiselles d’Avignon ? Ou encore lorsqu’il peint Les Ménines de Velázquez40 ? Quel sort réserve-t-il à l’infante dont on dit que Velázquez fut si amoureux ?

Que se passe-t-il lorsque Apel-les Fenosa sculpte en 1951 une Ophelia dont on a quelque difficulté à distinguer l’image au sein même de la pierre ? Ayant fait appel à cette Ophelia, à une œuvre semi-figurative pour présenter l’incarpation, c’est-à-dire l’effet de l’objet érogène disparaissant, s’évanouissant41, je puis maintenant mieux préciser cet effet.

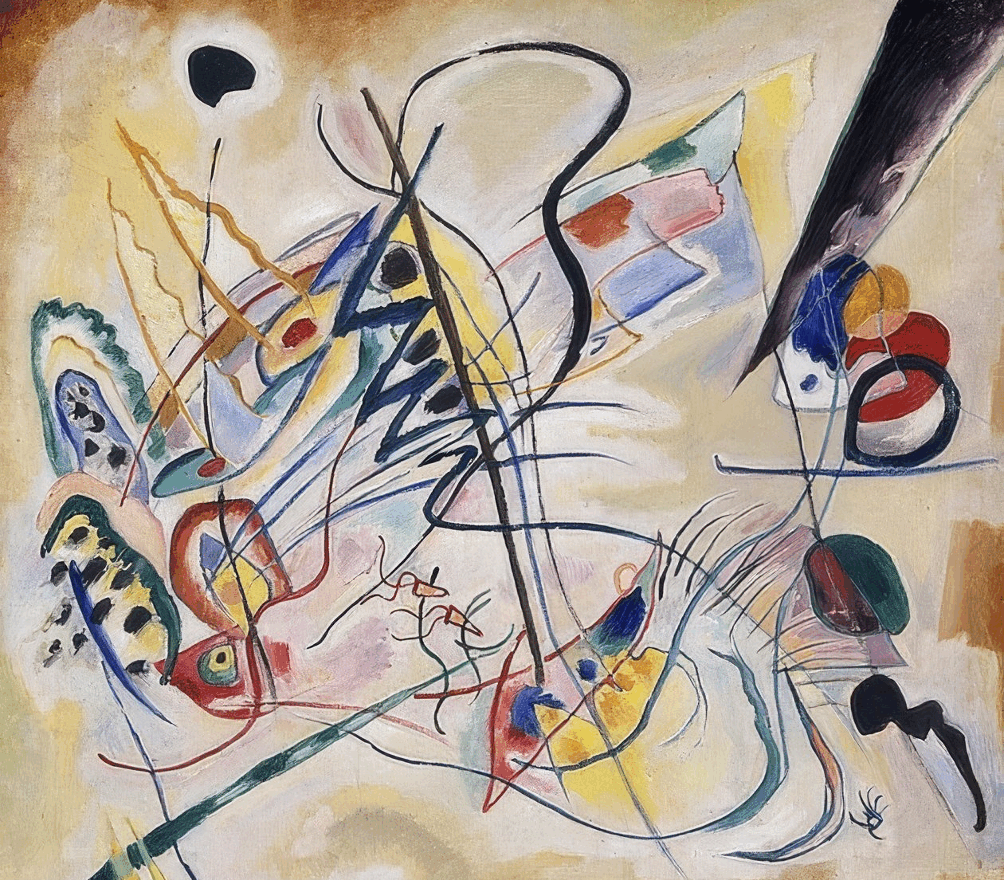

Délaissant le figuratif, anticipant sur l’intérêt toujours plus porté sur le lieu par les artistes contemporains42, l’auteur Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier écrivait : « L’objet nuisait à mes tableaux », ou encore : « L’objet peut se fondre dans l’acte même qui le peint »43. Ces propos peuvent être transposés : l’objet a nuit à l’analyse lacanienne. Kandinsky fit d’abord l’expérience de cette nuisance de l’objet en présence d’un tableau de Claude Monet où, notait-il, si le catalogue de l’exposition ne lui avait pas indiqué qu’il s’agissait d’une meule de foin, il n’aurait pas su la discerner. Ce Monet vibrait d’un « éclat lumineux ». Peintre, il en reçut une leçon : l’objet « en tant qu’élément indispensable du tableau en fut discrédité44 ». Il en va de même s’agissant de l’objet en psychanalyse, tout au moins chez Lacan où je discerne une seconde analytique du sexe. Première analytique, celle du lien : l’objet y est reconnu érogène ; il le doit aussi à sa puissance d’image elle-même soutenue par petit a ; il suscite le désir. Ce qu’alors aveuglé, fasciné, le désirant n’aperçoit pas, c’est sa fonction de défense (terme ici repris de Lacan affirmant, on l’a rappelé, que la sexualité est une « défense contre le sexe »), ou encore la beauté de l’objet vue par Lacan comme une barrière contre la seconde mort :

Dans ce champ [celui « que nous, chrétiens45, nous avons balayé de ses dieux » est-il précisé juste avant], la limite dont il s’agit, essentielle pour qu’en apparaisse par réflexion un certain phénomène que, dans une première approximation, j’ai appelé le phénomène du beau, c’est ce que j’ai commencé de pointer, de définir comme celle de la seconde mort.

Par ses fréquentations, ses visites aux galeries et musées, Jacques Lacan était quelque peu informé, sinon averti d’un des pas de côté réalisé par la peinture moderne, celui qu’elle a mis en œuvre à l’endroit de « l’objet », id est du personnage féminin. Ce n’est pourtant pas cette peinture de son temps qui a inspiré sa théorie du tableau comme « piège à regard ». Il achète L’origine du monde (piège à regard s’il en est) ; il recouvre cette pièce de Courbet d’un cache-sexe, un tableau de Masson qui reprend abstraitement la première peinture, alors que la modernité picturale aurait dû l’inciter à réaliser exactement l’inverse : cacher le Masson par le Courbet.

Il s’en remet aux Ambassadeurs d’Holbein, peint en 1533, pour étayer son « piège à regard ». En 1973, il promeut cet Holbein en couverture des Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. En un mot, s’agissant de peinture, il n’a pas été réglé sur ce que, pourtant, il prescrivait à ses élèves hérissons (tout en se réclamant des Lumières), à savoir rejoindre la subjectivité de leur temps. Sur ce point, notamment, il est resté dépendant de l’analytique du lien : l’accent mis sur l’objet regard a fait tourner court l’analyse de la peinture.

Kandinsky, lui, n’a atteint le spirituel en art qu’en ayant saisi que l’objet était un obstacle à l’acte de peindre, comme, de même, la focalisation de l’analyste lacanien sur l’objet a est un obstacle à l’acte analytique, à son bouclage. Ce bouclage, vous le savez, a donné lieu à plusieurs versions, dont aucune ne s’est avérée décisive. En voici une autre, inédite, et qui, à mes yeux tout au moins, tranche l’insistante difficulté : l’analyse est cette liaison érotique unique en son genre (on a appelé ça « transfert ») qui se rompt lorsqu’il apparaît aux partenaires que rien d’autre que le lieu en aura été le support.

L’objet est délaissé dans l’acte même de peindre, comme chez Kant selon Lacan qui déclarait : « Les formes qui sont à l’œuvre dans la connaissance, nous dit Kant, sont intéressées dans le phénomène du beau, mais sans que l’objet soit concerné46» (je souligne). S’il en est qui furent « bassinés » par la beauté, ce furent les catholiques qui ne parvinrent jamais à choisir si Jésus-Christ était très beau (surpassant en beauté tous les hommes) ou très laid (un objet de mépris, « le dernier des hommes »). Ambivalence : l’envie balance.

Que l’objet ne soit plus reconnu comme une primordiale référence laisse place à l’absence de rapport sexuel, à l’analytique célibataire du lieu. L’objet disparaissant, s’évanouissant, laisse advenir l’analytique du lieu où il ne reste plus dès lors que le lieu, comme tel troué. Le célibataire n’est pas seulement celui qui lave tout seul son linge sale (privant ainsi sa maman de ce grand bonheur), qui prépare seul son repas et seul le mange ; le célibataire est habité par l’inexistence de l’Autre, telle est sa définition analytique. L’écho d’un tel virage de la première à la seconde analytique est rendu sensible par Kandinsky qui, ayant entendu un peintre célèbre déclarer : « En peignant, un coup d’œil sur la toile, un demi sur la palette et dix sur le modèle47 », répliquait : « Pour moi, ça devait être l’inverse. » Une autre manière des exercices pictural et analytique est ici en jeu.

.