TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Faire cas de L’épopée Nozière

Viviane Dubol, Catherine Franceschi, Clément Jallade

Chez Lacan, la clinique analytique

est une clinique de l’écrit1.

Jean Allouch

Les nombreux documents, les témoignages, les entretiens, le film, les livres, sur l’affaire Violette Nozière construisent une archive insolite qui a été relue et tissée, en elle-même, produisant un autre livre, L’épopée Nozière de Guy Casadamont2. Vivacité de la fabrique du cas tenue à la lettre près et ses suites ! De sa singularité subjective ne reste que peu de trace. Au « sujet » Violette, nous n’aurons jamais accès. Reste le cas, « un travail de fabrication artisanal3 », pas non plus complètement fictionnel. « Translittérer est écrire en réglant l’écrit sur l’écrit4 », déclarait Jean Allouch. C’est ce qui a été proposé au cours de la journée d’étude Une épique folie organisée le 25 mai 2024 par l’École lacanienne de psychanalyse à la Coupole de l’Université Paris 8. Des documents d’archive y étaient exposés, dont les photos de Violette à la une de magazines mises en regard d’affiches publicitaires de l’époque représentant la femme libre des années folles.

À partir de L’épopée Nozière, s’est imposé au cours de la préparation de cette journée un dispositif à trois voix5 comme un entrelacs incontournable. Notre « on-dit » se centrera sur les huit mois qui ont précédé le drame familial, ne tirant que quelques fils, beaucoup moins dépliés que l’écriture de Guy Casadamont qui tisse une dentelle textuelle comme souvent les monographies cliniques. Le premier fil de l’entrelacs narre le « récit » de l’épopée ; un autre signale les « entours » contemporains du drame, mais aussi ultérieurs continuant à faire écho dans la société ; le dernier fil, celui dit de la « conjecture », permet au gré des faits de distinguer le passage à l’acte du saut épique sans toutefois les séparer radicalement. De cette manière d’entre, arriverons-nous à relever le défi que propose Jean Allouch : « Il nous faudra oser franchir le pas, parfaitement indiqué par Lacan, d’une clinique radicalement singulière, autrement dit sans nosographie…6 ».

Rue de Madagascar

Récit. Germaine Hézard est originaire d’une famille d’ouvriers vignerons de la Nièvre. À Paris, en 1913, elle rencontre Baptiste Nozière, originaire lui de la Haute-Loire. Comme bien d’autres, ils sont « montés à Paris » pour travailler. Il est chauffeur mécanicien de la ligne de train PLM (Paris-Lyon-Marseille). Germaine tient, un temps, un débit de boisson rue Monge puis restera mère au foyer. Germaine a 18 ans et demi et vient de divorcer de Louis Arnal, un mari brutal dont elle aura su s’émanciper. Violette, conçue avant le mariage, naît le 11 janvier 1915, dans le village maternel de Neuvy-sur-Loire.

Entours. Au moment où Violette Nozière naît, la Guerre de 14/18 est déjà déclarée.

Récit. Puis, Germaine et Baptiste s’installent au 9 rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement de Paris, dans un petit logement mansardé de deux pièces, au 6e étage du second immeuble. De 1920 à 1928, Violette va à l’école maternelle et primaire, juste à côté. Les appréciations des maîtresses sont bonnes. On la dit trop gâtée par sa mère. Elle obtient son certificat d’étude primaire sans difficulté.

De 13 à 16 ans, elle est inscrite au collège Sophie Germain dans le 4e arrondissement de Paris. C’est là qu’elle commence à être absente pour maladie et surtout s’absente du travail scolaire. « À surveiller au-dehors7 » note le corps enseignant. En septembre 1931, elle fait un court passage au Lycée Voltaire où le directeur conseille un placement en maison d’éducation. En octobre 1932, elle est inscrite, en seconde, au Lycée Fénelon, d’où elle sera radiée en décembre pour fausses signatures et un absentéisme massif. Le père est alors convoqué. Il est dit qu’un homme serait à l’origine du détournement de sa fille. Ce qui est sûr, c’est qu’Éros et les plaisirs de la chair la tourneboulent, l’appellent au-dehors : « C’est à l’âge de 16 ans que j’ai commencé à avoir des amants8 », dira-t-elle au juge.

Les parents, soucieux de la réussite scolaire de leur fille tenteront encore un établissement privé dispensant des cours par correspondance. Pour cette inscription à l’École Universelle dans le 16e, les parents investissent plus qu’une année de leur loyer. Dans ce lieu, elle est considérée comme une bonne élève. Ce mois de juillet 1933, à la veille du drame familial, elle enverra un dernier devoir au moment où son père ayant une promotion professionnelle est nommé conducteur du train d’Albert Lebrun.

Entours. Albert Lebrun est le président de la République. Le 24 décembre 1934, trois mois après la condamnation à mort de Violette Nozière pour meurtre, double parricide et empoisonnement, il exercera le droit de grâce qu’il tient de la Constitution. L’accusée avait été tenue pour « entièrement responsable » de ses actes par la psychiatrie de l’époque. S’appliquait donc l’article 12 du code disposant que « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » et l’article 13 :

Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nus pieds, et la tête couverte d’un voile noir. Il sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt et condamnation ; et sera immédiatement exécuté à mort9.

Pour la société française largement patriarcale, le parricide représente la transgression ultime, le crime le plus effroyable.

La scène « tropmatique10 » du 15 décembre 1932

Récit. Dans le chemin de la déscolarisation, le 15 décembre 1932, se met en place le « prologue de la tragédie11 », un moment « tropmatique ». Un rapport de police rapporte que le père reproche à sa fille d’avoir « traîné pendant un mois dans les cafés du Quartier Latin12 » et lui a donné une gifle devant une amie de sa mère. « Allant jusqu’à frapper sa fille13 » écrit le commissaire de police du quartier. Le père reproche à sa fille de courir. Elle est allée en forêt de Sénart avec un jeune homme en automobile et son père l’a vue avec un jeune homme à la station de métro Saint-Michel.

Le 16 décembre, suite à cette scène de violence/humiliation et les reproches sur son absentéisme scolaire, Violette écrit une lettre à l’encre rouge où elle annonce son suicide pour 4 heures de l’après-midi. Elle écrit :

Je vous pardonne pour hier. Mais je ne peux supporter vos reproches.

Je vais me jeter dans la Seine.

Violette

PS : Je n’ai jamais « couru » avec personne14.

La mère relatera dans le cabinet du juge : « Elle parlait de se suicider parce qu’elle était malheureuse et qu’on ne voulait pas la laisser sortir à sa guise ».

Les parents retrouvent leur fille sur les berges de la Seine et rentrent à la maison avec elle.

Entours. 1932, l’année où cette scène a lieu, Lacan soutient sa thèse.

Conjecture. Après la tentative de suicide Violette n’obtient de ses parents aucune liberté supplémentaire contrairement à ladite « Jeune Homosexuelle » de Freud. Il est vrai que Violette dans ce moment d’avertissement n’y avait pas risqué sa vie contrairement à Sidonie Csillag15 de son vrai nom Margarethe Csonka qui s’était jetée par-dessus le parapet d’un pont enjambant une voie ferrée, après qu’elle avait croisé le regard de son père. À la suite de ce geste que Freud qualifia de « tentative de suicide indubitablement sérieuse16 », la jeune fille obtient de ses parents, qui ont eu très peur, de revoir sa bien-aimée selon son désir, les parents y faisant moins obstacle. Elle avait risqué sa vie et a obtenu en résultat la maîtrise de celle-ci.

Freud interpréta ce geste de la « jeune homosexuelle » comme à la fois « un accomplissement de désir » et un « accomplissement de punition17 ». Le désir étant de vouloir un enfant de son père. Dans une première version, Lacan qui venait tout juste d’inventer le ternaire SIR, interpréta ce geste comme un « acte symbolique18 ». Une parole supposée, un signifiant, un fantasme se seraient exprimés dans l’acte. La réalisation symbolique de l’acte joue sur l’équivoque niederkommen, qui veut dire à la fois laisser tomber et accouchement. Dans une deuxième version de 1963, Lacan qui venait tout juste d’inventer l’objet petit a introduit une formule, cherchant à situer l’objet petit a dans le transfert, comme « un fait de structure19 » : « ce niederkommen est essentiel à toute subite mise en rapport du sujet avec ce qu’il est comme petit a20. » Dans le cas présent, c’est le regard furieux du père.

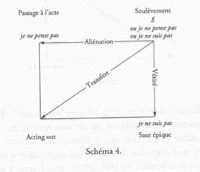

En 2004, Jean Allouch à la question de savoir s’il s’agissait bien d’un passage à l’acte répond : « Eh bien non21». Le geste de la « belle homosexuelle22 » est un acting out, soit l’agieren freudien, comportant une dimension théâtrale, monstrative et non un passage à l’acte. Il précise que l’acte réalise quelque chose à quoi le langage ne peut en aucune façon accéder. En 2019, sur le schéma du vel de l’aliénation, l’acting out trouve sa place sur la ligne orientée oblique à savoir la ligne du transfert parce qu’immédiatement pris dans un récit. L’acting out se trouve dès lors à mi-chemin entre le passage à l’acte et le saut épique, délogé du lieu du « Je ne suis pas » où Lacan l’avait inscrit23.

La première flèche épique

Récit. Les premiers mois de l’année 1933 sont consacrés à la préparation des modalités de l’empoisonnement du 23 mars et du 21 août 1933. Le 4 mars, un commencement d’incendie prend à deux heures du matin. Le voisin de palier, René Mayeul, témoigne avoir entendu Violette crier à son père « il y a le feu24 ». La première flèche épique est tirée.

Conjecture. La « flèche épique », écriture poétique de Guy Casadamont, est un signe du saut épique qui lui-même est une trouvaille clinique de Fethi Benslama datée de 2017. Si la fabrique de la monographie du cas de Violette Nozière a duré une vingtaine d’années, l’écriture de L’épopée Nozière, en elle-même, s‘effectue en une année et demie dans le contexte d’une constellation éditoriale foisonnante de Jean Allouch. En effet, de 2017 à 2022, s’entrelacent colloques, exposés, conférences, publications, réécriture de préface et ajout de postface, prologue, portant soit sur la clinique de l’acte soit sur les deux analytiques du sexe. L’interrogation théorique est en pleine effervescence. Dit autrement, le cas de Violette Nozière participe de l’avancée de la théorie et la décision éditoriale d’Epel de faire entrer L’épopée Nozière dans Les « Monographies cliniques » apparaît comme un geste politique.

Ainsi, le 3 février 2018, dans le cadre d’une conférence débat, Jean Allouch invite Fethi Benslama à présenter le saut épique qui venait de faire l’objet d’un article dans Libération25. On pouvait y lire que le saut épique est « un mode de basculement dans la violence26 » qui « déjoue les catégories psychologiques habituelles27 ». Et encore : « le paradigme de la maladie psychique achoppe face à la violence idéaliste ou à son risque et […] devient non pas faux mais incertain.28 » De tels propos ne pouvaient que faire se rencontrer les deux hommes !

Ensemble, ils ré-ouvrent le chantier de la clinique de l’acte. Le saut épique djihadiste, explique Fethi Benslama arrive après un moment de rupture, un « détachement29 », une bifurcation dans un trajet existentiel, sans que ce soit un passage à l’acte. Le sujet se relève d’un ravalement au risque de sa mort. Dans son livre Le saut épique, paru en 2019, Fethi Benslama précise :

Le saut épique est pour un sujet l’événement par lequel un récit se fait action, une action est faite récit, en vue d’un combat qu’il croit légitime. Qu’il soit mû par un désir de justice, par la vengeance d’un outrage, par l’effacement d’une tache honteuse, par la recherche d’une intensité de vie, par le désir d’être un autre, ou par plusieurs de ces mobiles à la fois, le sujet veut, à travers l’exploit, échapper à son état actuel et entrer dans un devenir insigne, dût-il lui être fatal30.

Précisant encore que le saut épique :

désigne l’acte par lequel, à un moment donné, dans un certain contexte, quelqu’un se soulève contre ce qui lui paraît insupportable en soi et dans le cours de son monde, en s’étant raconté une histoire et en sautant dans un récit à l’effet propulseur, et qui le fait entrer dans la gravité d’un espace de lutte31.

Entours. 15 janvier 1933, Hitler accède au pouvoir. 2 février 1933 est la date du double crime des sœurs Papin au Mans.

L’empoisonnement du 23 mars 1933

Récit. Le 23 mars 1933, une autre flèche rate son but. Dans la journée, Germaine accompagne sa fille à l’hôpital Bichat dans le service du docteur Deron pour un problème de syphilis à traiter. De retour à la maison, Violette raconte à ses parents que le chimiste du service lui a donné trois paquets de poudre à avaler pour éviter la contagion intrafamiliale. Après le dîner la poudre est absorbée. « Pour ma mère, je n’avais mis que la moitié d’un tube32 » dira plus tard Violette voulant juste l’endormir. À 2 h du matin, elle met le feu aux rideaux de la chambre à coucher des parents qui la séparent du lieu où elle dort. À l’appel de Violette, le voisin, René Mayeul intervient. Il appelle les pompiers et les parents sont hospitalisés pour asphyxie et intoxication. Personne ne croit au mensonge du court-circuit, mais personne non plus ne comprend ce qui se passe vraiment.

Conjecture. Un an après la conférence débat avec Fethi Benslama, paraît en 2019, Nouvelles remarques sur le passage à l’acte33 de Jean Allouch, inscrivant une version inédite du passage à l’acte. Dans une étroite dépendance théorique à l’endroit de Jacques Lacan et clinique à l’endroit de Fethi Benslama, Jean Allouch fait l’opération suivante : il extrait la récente trouvaille du saut épique de la question djihadiste et la fait surgir dans le champ de l’acte en psychanalyse. Ce faisant, il constate aussi que la distinction saut épique et passage à l’acte recoupe une alternative formalisée pour la première fois par Lacan en 1957. Cette formalisation34 part du cogito cartésien de Descartes. Cogito ergo sum : je pense donc je suis. Transposée par Lacan, l’alternative devient : « Je pense où je ne suis pas, donc je suis où je ne pense pas35. » Nous reviendrons sur ce recoupement.

Le saut épique est « une position subjective en dehors de l’être36 ». Ce n’est plus le degré de violence qui discrimine le passage à l’acte mais son irréductibilité au sens et donc à un récit d’où le sujet est exclu. Le passage à l’acte ne fait plus solution. Une proposition de Jean Allouch : « […] à la différence du saut épique qui donc est un saut pensant, le passage à l’acte se présente comme un immense et envoûtant point d’interrogation37 ».

Ayant déjà distingué les deux analytiques du sexe dans sa publication de 2017, Pourquoi y a-t-il de l’excitation sexuelle plutôt que rien ?38, dans Nouvelles remarques, Jean Allouch inscrit le passage à l’acte dans la première analytique du sexe (celle de l’objet a cause du désir et de la diversité érotique) et le saut épique dans la deuxième analytique (celle du non rapport sexuel). Il faudra beaucoup de temps pour mesurer la portée de tels gestes théoriques.

Le 29 novembre 2019, une soirée de L’Évolution psychiatrique organisée par Nicolas Dissez avec Jean Allouch a été un moment de haute voltige analytique. Les grands cas de la clinique de l’acte sont convoqués et nuancés au regard de ces deux nouvelles modalités de l’acte : La Jeune Homosexuelle, Ernst Wagner, Iris Cabezudo, Louis Althusser, puis un cas littéraire, donc de seconde main, L’Amante anglaise de Marguerite Duras. Aucune différence n’est faite entre l’abord d’un cas de seconde main, disons littéraire, et un cas clinique comme si se dévoilait le monde de fiction qui est celui de la fabrique du cas sans rien lui enlever de son sérieux et de sa rigueur. Comment nommer un tel geste : clinique de l’écrit ? Distinguer c’est analyser, martèle Jean Allouch, notamment à propos du passage à l’acte et du saut épique, sans pour autant séparer.

À la page 13 de L’épopée Nozière, une description clinique du saut épique attend le lecteur :

1. L’épopée est un faire – un faire qui aura lieu. 2. L’épopée est à haut risque – un risque qui sera pris, un risque fou. Qui fait un saut épique avance à découvert. 3. L’épopée implique conséquemment un ou plusieurs seuils à franchir, à des instants précis. La pointe du saut épique réside dans son acte même. 4. Par le franchissement de ce seuil l’épopée vise à la libération d’un sujet. 5. Fomentation, l’épopée ne s’improvise pas, se pré-pare, se pré-médite, elle est une méditation. L’épopée relève d’un registre particulier, celui d’une forme de spiritualité.

Les dits de Violette

Récit. Début juin, toujours de l’année 1933, Violette Nozière rencontre Jean Dabin, boulevard Saint-Michel. Le 21 août, elle lui écrit : « Je t’aime comme jamais j’ai aimé d’un amour fou et éperdu39. » Il est étudiant en droit et a été membre de l’Action Française. Commence alors la fabulation d’un roman familial où le père de Violette devient ingénieur de la compagnie du Nord et sa mère modéliste à la grande et luxueuse maison Paquin. Avec ce mensonge, elle quitte sa classe sociale d’origine et s’invente héritière d’une dot. Elle fait avec cet homme le projet d’achat d’une automobile, une Bugatti, pour aller en vacances aux Sables-d’Olonne. Elle paiera les dépenses croit-elle !

Entours. Un million et demi d’hommes étaient morts dans la Guerre de 14-18. En 1920, Mistinguett, la reine du music-hall chante C’est mon homme. Dans les années 1930, André Breton convoque Paris à L’amour fou. Le livre de Dominique Desanti La femme au temps des années folles dessine une fresque littéraire des aspirations à la liberté de femmes connues et inconnues des années 1920 jusqu’à la dépression économique de 1936. Ce mouvement a moins pénétré les couches sociales dominées.

Récit. Quelle est donc cette catastrophe qui aurait provoqué sa chute et sa relève d’une humiliation, caractéristique du saut épique ? L’inceste40 a répondu Violette ! D’abord dans la voiture de police qui la conduira au 36 quai des Orfèvres et dans le huis clos du cabinet du juge d’instruction Edmond Lanoire : « Si j’ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c’est que, depuis six ans, mon père abusait de moi41. » Elle dira encore au commissaire Guillaume chargé de la commission rogatoire : « Sa mort seule pouvait me délivrer de lui […] et c’est ainsi qu’est née peu à peu en moi l’idée de l’empoisonner42 ». Un ami de Violette, Pierre Camus, étudiant en médecine, appelé à témoigner rapportera ce propos tenu par elle : « Mon père oublie parfois que je suis sa fille43. » Cette phrase présente plus d’un écho.

Entours. Les surréalistes – à l’exception d’Aragon qui se montra prudent –, et d’autres ont pris la défense de cette jeune femme à partir de l’accusation de l’inceste pour expliquer l’impensable et dénoncer le patriarcat. C’est également la thèse des deux historiennes Sarah Maza44 et d’Anne Emmanuelle Demartini45. Le livre, paru en 2018, d’Emmanuel Pierrat46 vient apporter des nuances. L’avocat explique que le procès de Violette trop expéditif a laissé un goût d’inachevé, ne permettant pas de trancher la question de l’inceste. L’absence de huis clos et une censure ambiante n’ont pas permis d’établir les faits. Laissant la place à l’intime conviction, les jurés, tous des hommes, ne délibérèrent qu’une heure !

Conjecture. Il nous faut supporter de ne pas savoir. Un cas, « reste, étymologiquement, ce qui tombe, ce qui choit47 ». Il a le statut d’ « une œuvre d’imagination48 », expression empruntée à Guy Le Gaufey. Sans visée scientifique L’épopée Nozière ne cherche pas à apporter la preuve universelle, à faire loi, de quelque chose, le cas continuant à s’écrire après sa publication.

Mais alors d’où se tisse le texte épique dans lequel Violette tombe ? Comme un code dans le code, une langue dans la langue Guy Casadamont a tenté de déchiffrer la vérité de l’épopée dans les quelques rares lettres que Violette a écrites, qu’elle s’est écrit, dans ses témoignages contradictoires lors des interrogatoires que le livre déplie minutieusement. On peut dire que le texte de son épopée n’est apparemment ni religieux, ni politique, ni syndical, ni militant, ni porteur d’un discours émancipateur ou libérateur de la femme. Pas d’idéologie chez Violette qui sait se taire. Redoutable silence à propos duquel sœur Saint-Vincent, surveillante de la maison d’arrêt de la Petite Roquette dira : « Son silence nous faisait craindre n’est-ce pas, tellement elle était silencieuse. Pas un mot49. » Violette Nozière n’a pas laissé de biographie. Les 500 lettres envoyées à sa mère de la prison ne sont pas encore arrivées à Guy Casadamont. Le prêtre-ouvrier Roger Taccoën, qui l’a écoutée pendant deux ans avant qu’elle ne meure, a gardé le silence. On dit aussi qu’elle ment, sa mère aussi le dit. Lacan à propos du mensonge : « quelquefois, mentir c’est à proprement parler la façon dont le sujet annonce la vérité de son désir parce que, justement, il n’y a pas d’autre biais que de l’annoncer du mensonge50. » Entre silence et mentir-vrai.

Son épopée apparaît comme un rêve de libération de sa classe sociale laborieuse et de son érotique empêchée assujettie au régime domestique. Elle rêve de vivre une vie parisienne de jeune femme du monde comme si ce lieu était le sien, légitime. Brune, séduisante, séductrice, elle pose nue et devient à son tour une image des années 1930. C’est la naissance de la photographie, le triomphe du cinéma et le nu sont à l’honneur ! Mais le saut de classe échoue. Elle n’arrive pas à franchir les classes sociales comme ont pu le faire Mistinguett ou Joséphine Baker par leur passion créative, à peu près à la même époque. Mistinguett, issue d’un milieu très modeste a eu des parents qui ont pris le risque, devant sa détermination, de la laisser aller prendre des leçons de violon à Paris, très jeune et toute seule. Ils avaient ce savoir que vivre c’est se séparer et donc chuter dans le sens que lui donne Jean Allouch dans « Laisser tomber les enfants51 ». « Laisser tomber Violette » est ce que ses parents n’ont pas réussi à faire, lui barrant l’en dehors.

Mais, quelque chose reste sans explication. Que s’est-il passé pour que Violette Nozière ne puisse pas sortir de chez elle autrement qu’avec cette contrainte aliénante de préméditer un empoisonnement, geste qu’elle pense légitime, combattant ses parents devenus ses adversaires. Guy Casadamont, prêtant sa voix à Violette, propose cette modalité d’être en ces termes : « Là où je pense pour ma libération de jeune femme à faire disparaître de la scène parisienne mes parents immontrables, je ne suis pas celle qui d’un parricide poursuivi et matricide risqué, s’abstiendra52. » C’est précisément là, dans cette impossibilité elle-même – pouvoir ne pas – que réside une épique folie. Le lieu de son soulèvement est devenu le lieu même de sa folie.

Entours. Rappelons qu’à cette époque les femmes sont sous tutelle patriarcale. Elles n’ont pas le droit de vote et la majorité est à 21 ans.

L’effet Émile

Récit. Le 2 juillet 1933, une série de faits montre que Violette continue à préméditer, réfléchir et explorer les effets de certains produits. Un café apporté au lit de ses parents, beaucoup trop fort a dû être jeté. Suspicion de la voisine que Violette droguait le vin de ses parents. Le 14 juillet, Baptiste Nozière chute du tender de sa locomotive. Un médecin écrit qu’il était dans « un état d’abrutissement anormal53. » Ce sont les premiers essais de produits susceptibles d’alourdir le sommeil de ses parents afin de pouvoir sortir le soir.

Le 17 août, un détail. Elle déjeune avec M. Émile. Voici la description qu’elle en fera au juge :

Il s’agit de mon protecteur que je ne peux pas désigner, car il est marié, et a une certaine situation sociale. Lui me donnait de l’argent d’une façon généreuse. Je le rencontrais à l’hôtel Moderne, mais il n’est pas mon amant. J’étais une compagne pour lui et nous sortions ensemble. C’est lui qui m’avait donné les 600 francs pour la fourrure54.

Entours. En 1933, l’hebdomadaire Le Huron émet des doutes sur la paternité du père. Le doute part du fait que le mariage entre Baptiste et Germaine avait eu lieu cinq mois avant la naissance de l’enfant.

En 1937, alors que Violette est en prison à la centrale de Haguenau, le journal L’œuvre recherche, lui aussi, le vrai père et titre : « Vers la révision d’un procès célèbre. Violette Nozière a-t-elle tué son vrai père ? M. Émile s’appellerait-il M. Violette55 ? » Comment le signifiant « M. Violette » fait-il irruption ? Un dimanche du mois de novembre 1936, un fait divers répond à cette question : de passage à l’hôtel Wimereux, un homme s’inscrivant sous le nom de « Violette Émile » se jette du haut d’une falaise dans le Pas-de-Calais. Entre un appartement parisien et un château, son geste reste incompréhensible pour la presse. Soixante-treize années plus tard, le 16 mars 2019, lors d’une conférence, Jean-Francois Morlon, avocat, établit qu’il y a eu un lien intime entre Germaine Hézard et Émile Violette. Celui-ci fréquentait la commune de La-Charité-sur-Loire dans la Nièvre proche de Neuvy-sur-loire. Riche industriel, il épousa la fille du propriétaire du château de Blosset dans le département du Cher, limitrophe de la Nièvre.

Conjecture. Ces « on dit » ouvrent à de nouvelles hypothèses avancées dans l’ouvrage.

1) Une somme d’argent contre la non-reconnaissance du bébé ne permit-elle pas à Germaine de tenir la gérance du débit de boisson rue Monge, Baptiste Nozière reconnaissant l’enfant comme étant le sien ?

2) Si M. Émile Violette, riche industriel, avait été, dans la vie de tous les jours, le père de Violette, n’aurait-elle pas eu, de fait, ces objets du monde commun des classes sociales aisées : manteau de fourrure, Bugatti, toilettes chics ? Ces objets agalmatiques et leur puissance d’image apparaissent comme un rébus qu’il nous faut déchiffrer pour rendre la parole au cas. Renoncer à ces objets réels investis d’une grande puissance érogène fut impossible pour Violette. Ils la fabriquèrent comme personnage qui les transposa dans son roman familial, polarisant son énigme, jusqu’au risque de mort. Ils étaient les armes du soulèvement de sa liberté sans qu’elle ait le temps de saisir l’inexistence de ce personnage de femme libérée, un Autre que le sujet. Une phrase de Jean Allouch lors du colloque Les deux analytiques : « Première analytique, celle du lien : l’objet y est reconnu en tant qu’érogène ; il le doit aussi à sa puissance d’image elle-même soutenue par petit a (par l’agalma, pour Alcibiade draguant Socrate). Il suscite le désir56. »

3) On lit dans L’épopée Nozière : « Émile Violette, géniteur de Violette dont le nom aura été donné à Violette à titre de prénom, dans un désir partagé de Germaine et d’Émile, avec l’acceptation (contrainte ?) de Baptiste – telle est notre conjecture57. » L’écriture du livre révèle finement la persistance et les effets très réels du signifiant Émile à l’œuvre entre les deux femmes, comme le laisse entendre cette lettre de Violette à sa « Bien chère Petite Maman » écrite de la maison centrale de Haguenau, le 27 octobre 1935 :

Je te quitte chère Maman en te serrant sur mon cœur.

Encore Mille et Mille baisers. Ton enfant qui t’aime. À bientôt58.

L’empoisonnement du lundi 21 août 1933

Récit. Lundi 21 août 1933, vers 18h. Violette rentre. Elle présente la lettre apocryphe du docteur René Deron accompagnée des trois paquets de poudre à prendre. C’est un pharmakon censé les préserver de la contagion de la syphilis et soulager son père de ses maux de tête. S’ensuit la scène de l’escalier. Le père pris d’un doute veut faire vérifier l’ordonnance et le contenu des sachets. Avec sa fille, ils ne feront que descendre et remonter les escaliers croisant Claude Joly, un autre voisin et camarade de travail au PLM, qui témoignera. Selon les versions, le père pris d’un « pouvoir ne pas », ne peut ni téléphoner car il n’a pas pris d’argent, ni vérifier à la pharmacie car il a laissé les sachets à la maison ! Violette, la combattante, elle, a bien réfléchi et franchit le pas, sa volonté restant inébranlable. Vers 22 h, le Someral, somnifère, acheté en pharmacie, dont elle a augmenté la dose compte tenu de l’échec du 23 mars, est absorbé. Germaine dira au juge : « Violette a beaucoup insisté pour que nous prenions la poudre. Son père lui répétait qu’il n’était pas malade, et n’avait besoin de rien. Elle me disait : “Maman, tu n’es pas courageuse. Vous avez donc bien peur que je vous empoisonne59.” » Cette phrase rapportée de Violette souligne bien la réalisation d’une pensée comme telle articulée et consciente d’elle-même et qui fait sens pour celui qui l’énonce.

Le Passage du crime

Récit. Pour les heures qui suivirent voici ce dont elle se souviendra :

Je restai dans le lit jusqu’à onze heures et demi et je dus me lever à plusieurs reprises pour vomir. À onze heures et demie, je me levais et m’habillais comme une folle, mais avant de partir j’eus le courage d’allumer la lumière, mon père et ma mère reposaient l’un à côté de l’autre, ronflant. Je puis affirmer qu’il n’y avait alors aucune tache de sang, puis poussée par une force plus forte que moi ne me rendant même pas compte des actes que j’accomplissais, je posais un rideau sur la porte d’entrée […]. Puis fermant le compteur et la porte je m’enfuis comme une folle [nos italiques]60.

On a bien lu le « poussée », celui de la pulsion (l’objet petit a), pulsion meurtrière. Cette poussée n’est plus de la même teneur que celle des sauts épiques pensants de mars et d’août. C’est ainsi que dans la nuit du 22 août 1933, suite à l’empoisonnement des deux parents, et juste avant qu’elle ne s’enfuie a lieu le « passage du crime 61 ». Nous arrivons là au terme extrême de l’épopée.

Conjecture. En recoupant les constatations faites sur la scène du crime par la police avec la description des blessures de Baptiste à la tête lorsqu’il est amené à l’hôpital et le témoignage d’une voisine de palier alors adolescente au moment des faits, L’épopée Nozière ajoute un éclairage nouveau au déroulement de cette funeste soirée. Un événement imprévu surgit, au sens où il échappe à Violette qui avançait jusque-là sans faillir sur la ligne de crête risquée du saut épique.

Derrière ses mots où elle fait état d’une « force plus forte qu’elle » la guidant et d’une conscience altérée – « ne me rendant même pas compte des actes que j’accomplissais » – Guy Casadamont devine ce surgissement de la pulsion et la brutalité de l’acte dont Violette s’est absentée, comme en témoignent les nombreuses traces de sang sur le lit et le mur. Ce passage de l’acte prend place dans ce moment décisif peu avant minuit, quelques heures après l’absorption des poudres par les parents alors que le somnifère commence à agir et juste avant cet instant de panique qui provoque la fuite précipitée de Violette de l’appartement familial. Citons Guy Casadamont : « c’est là, au milieu des deux empoisonnements en cours, l’un qu’elle veut mortel, l’autre sans conséquence, que le crime la prend62 ». Dans cette configuration reconstruite, Violette aurait frappé avec une violence que l’on peut imaginer extrême le visage et la tête de Baptiste contre le mur du lit cage où il s’était endormi sous l’effet de la surdose de barbituriques. Comme un voile posé sur cet événement dont elle ne gardera aucun souvenir, Violette précise dans sa version des faits qu’elle a accroché un rideau sur la porte avant de s’enfuir « comme une folle ». Ni l’enquête de police, ni l’enquête judiciaire ne s’attacheront à expliquer ces éléments qui auraient pu faire évoquer un déchaînement de violence. Les enquêteurs et les journalistes se focalisent plutôt sur la personnalité trouble de la criminelle, la recherche d’un mobile, l’existence d’un complice…

Récit. À partir de maintenant, Violette ne peut plus dormir chez ses parents. Le lendemain matin, mardi 22 août, vers 7 heures, elle visite Madeleine Debize, une amie de l’école primaire à qui elle ne dit rien. Elle dit aussi s’être rendue au salon de coiffure des Galeries Lafayette – « Je me suis fait faire une mise en plis, une friction et soigner les mains63. » Elle dit s’être acheté une robe. Elle déjeune au boulevard Saint-Michel avec des inconnus. Retrouvant Madeleine vers 20h30, les deux amies passent la soirée en galante compagnie. Se succèdent alors le Palais du café du boulevard Saint-Michel, la Coupole du boulevard Montparnasse et le bal Tabarin où elles dansent.

Violette rentre chez ses parents vers 1h du matin. Voulant faire croire à l’hypothèse du suicide, elle allume le gaz d’éclairage et va frapper à la porte des voisins. L’époux Mayeul découvre les corps : Germaine agonisante et Baptiste mort. Le voisin dit à Violette que le lit de la salle à manger, c’est-à-dire son propre lit, est recouvert de sang. Les pompiers et la police sont alertés. Violette montre au commissaire Gueudet ses valises prêtes pour partir en vacances aux Sables-d’Olonne. Accompagnée par celui-ci à l’hôpital où sa mère est hospitalisée, elle disparaît se sauvant de la scène du crime.

Entours. Le jeudi 24 août 1933, le juge Edmond Lanoine délivre un mandat d’amener « pour homicide volontaire et tentative » à l’encontre de Violette Nozière. Sa photo est partout dans la presse. Elle est désormais recherchée.

Récit. Suivront cinq jours appelés par Sarah Maza64 « l’odyssée fugitive » et dans L’épopée Nozière « le moment Darfeuil65 ». Traquée, Violette Nozière brouille les pistes en changeant de nom. Elle se fait envoyer une fausse lettre signée du prénom de sa mère pour donner la preuve de son existence comme Christiane Darfeuil. Le pseudonyme « Darfeuil » est-il emprunté par Violette à l’actrice de cinéma Colette Darfeuil ? Traquée, elle signe encore le registre d’un hôtel du nom de Debize, celui de Christiane, l’amie d’enfance. On lit dans L’épopée Nozière : « vie de café – disponibilité – douceur – présentation de soi sous un autre nom – souci de l’élégance – affirmation d’une ascendance sociale élevée – demande d’argent – rendez-vous tenus et rendez-vous non tenus66. » Mais cette ambiance ne la protège pas d’une désubjectivation à l’oeuvre. Elle va d’un homme à l’autre au gré de ses pérégrinations avant qu’elle ne soit arrêtée par la police, le soir du lundi 26, se rendant à un rendez-vous, piégée par deux hommes qui l’ont reconnue. Après le procès, la colère de Violette est prise dans un point d’échouage. Une limite.

Un passage sans sujet ?

Conjecture. En proposant le syntagme de « passage du crime » qui tente de décrire au plus près ce qui traversa Violette Nozière aux confins de cette soirée du 21 août, Guy Casadamont prolonge les travaux de Jean Allouch autour de la clinique de l’acte et tente d’attraper ce moment de bascule, de vacillement du sujet. L’épopée Nozière travaille cette part énigmatique du crime où Violette se précipite au-delà de la pointe du saut épique réalisée par l’acte d’empoisonnement. C’est un moment de désubjectivation meurtrière pour Violette67, n’ayant fait l’objet d’aucun calcul ni anticipation où le sujet ne subsiste que comme « support consistant » du passage de la pulsion. Une telle conjecture apporte un cinglant démenti à l’expression courante du sujet qui « passe à l’acte » : étant absent subjectivement du lieu du crime, c’est le crime qui passe à travers lui (passage du crime donc). C’est aussi cette figure convoquée à travers « l’affaire Charles » racontée par André Gide dans ses Souvenirs de la cour d’assises68, un jeune homme qui tua sa maîtresse à coups de couteau après qu’elle se soit à deux reprises refusée à lui. Le médecin légiste ne compta pas moins de 110 coups dont l’auteur n’avait aucun souvenir, excepté le premier coup porté au cou de sa victime. La logeuse interrogée en tant que témoin de la scène utilise l’image du timbrage des lettres dans le bureau de poste pour décrire les gestes répétés du meurtrier qui agit tel un automate et qui ne prend conscience de l’horreur du crime que dans l’après-coup, lorsqu’il est confronté à la réalité de la scène.

À ce titre est également exemplaire le meurtre d’Hélène Rytmann commis par Louis Althusser, tel qu’il est repris par Jean Allouch dans Nouvelles remarques sur le passage à l’acte. Voici le récit que fait Althusser du passage du crime dans L’avenir dure longtemps69 :

Agenouillé tout près d’elle, penché sur son corps, je suis en train de lui masser le cou. (…) Le visage d’Hélène est immobile et serein, ses yeux ouverts fixent le plafond.

………….

Et soudain, je suis frappé de terreur : ses yeux sont interminablement fixes et surtout voici qu’un bref bout de langue repose, insolite et paisible, entre ses dents et ses lèvres.

Jean Allouch poursuit :

Paniqué, il hurle : « j’ai étranglé Hélène ! » Il le sait, oui, mais non pas en s’en souvenant, seulement pour avoir vu ce visage et déduit que l’acte l’avait produit. L’acte meurtrier n’a, lui, laissé aucune trace. Son su (par après) provient de ce vu. Une inférence, en quelque sorte, au vu du résultat.70

Indissociable de cette absence radicale du sujet à lui-même, c’est de sa part énigmatique, non inscrite dans une histoire ou un récit qui ferait sens que le passage à l’acte se distingue du saut épique, bien plus que sa dimension violente ou scandaleuse.

« La machinerie du passage à l’acte »

Déplacements

Lacan est venu à Freud par cette question du passage à l’acte avec sa thèse sur le cas Aimée71. C’est en combattant la notion de constitution qui prévalait dans la notion de paranoïa, conception notamment défendue par Genil-Perrin, et la mise au jour du mécanisme de l’autopunition que Lacan, alors jeune psychiatre, a pris appui sur la doctrine freudienne de la fixation à des stades de la libido. Un passage des Écrits témoigne de cette étape fondatrice :

Ainsi approchions-nous de la machinerie du passage à l’acte, et ne fût-ce qu’à nous contenter du portemanteau de l’autopunition que nous tendait la criminologie berlinoise par la bouche d’Alexander et de Staub, nous débouchions sur Freud72.

L’année suivante, en 1933 donc, c’est avec la publication de son article Les motifs du crime paranoïaque73 dans la revue surréaliste Minotaure que Lacan aborde à nouveau la question du passage à l’acte à travers le crime des sœurs Papin. Pour Jean Allouch, ce texte est décisif dans le parcours théorique de Lacan car il se situe à une position charnière entre l’autopunition – conception encore très marquée par l’approche psychiatrique et nosographique –, et le stade du miroir dont il jettera les bases dans Les Complexes familiaux en 193874. Ainsi, l’étude du passage à l’acte a été pour Lacan un des points d’entrée majeur dans la psychanalyse.

Comme dit précédemment, la mise au jour de l’objet a par Lacan dans son séminaire L’Angoisse en 1963 a été un premier pas de côté par rapport à la conception symbolique du passage à acte, avec notamment une reprise du cas freudien princeps de la « jeune homosexuelle ».

Lacan reviendra en 1967-1968 dans son séminaire L’Acte psychanalytique sur la problématisation du passage à l’acte et cet enseignement fera écho avec ses premières questions en tant que jeune psychiatre dans sa rencontre avec Aimée, Marguerite Anzieu. Ce séminaire est marqué par un déplacement75 par rapport à la question de l’acte chez Freud. Selon Jean Allouch, la référence est l’acte manqué dont Lacan relève deux caractéristiques : le ratage est consubstantiel à l’acte et l’acte présente une face signifiante. Freud ne référait pas la pratique analytique à la question de l’acte mais à celle d’un faire, d’un exercice. Ce déplacement consiste chez Lacan à considérer que la référence ne sera plus l’acte manqué mais l’acte psychanalytique et cela va avoir en retour des conséquences sur le concept de passage à l’acte. Jean Allouch évoque une « dérangeante surprise » au sujet de la découverte de ce séminaire et enfonce le clou : « C’était rebattre les cartes de l’exercice et de la doctrine analytique ou encore, et dit en termes contemporains, changer de logiciel »76. Dans sa monographie consacrée à la thèse de Lacan, Jean Allouch revient longuement sur les conséquences du rapprochement de ces deux concepts. Il relève un certain nombre de points où le concept de passage à l’acte se trouve « purement et simplement résorbé dans le concept d’acte psychanalytique »77 : le rapport au langage, la dimension d’engagement qu’il implique et les conséquences qu’il comporte.

Ces trois caractéristiques ne sont pas sans évoquer des traits du saut épique. En revanche, deux autres points qui présentent un rapport étroit avec l’acte au sens psychanalytique relevés par Jean Allouch appartiennent au registre du passage du crime. Lacan le souligne ainsi :

– « L’acte, tout acte et non pas seulement l’acte psychanalytique, ne promet à celui qui en prend l’initiative que cette fin que je désigne dans l’objet a78 ».

– l’acte ne comporte pas « dans son instant la présence du sujet ». Il se présente comme « ce au-delà de quoi le sujet retrouvera sa présence en tant que renouvelée79 ».

Que l’acte psychanalytique soit considéré à l’aune d’un passage à l’acte fût-il violent ou meurtrier, voilà une conception radicalement nouvelle et assez embarrassante ouverte par Lacan : « Il est dès lors à avancer que le psychanalyste dans la psychanalyse n’est pas sujet, et qu’à situer son acte de la topologie idéale de l’objet a, il se déduit que c’est à ne pas penser qu’il opère80 ».

Les concepts de passage à l’acte et d’acte analytique semblent se distinguer pour Jean Allouch autour de la question de l’avertissement, ce rapport du passage à l’acte à l’avertissement lui paraît décisif et, semble-t-il, concerne de façon particulière le crime de Violette Nozière. Si Lacan définit le passage du psychanalysant au psychanalyste comme un passage à l’acte « éclairé » puis « averti »81, Jean Allouch précise que le passage à l’acte n’est pas pour autant ignorant ou aveugle, comme s’il était considéré de façon inverse, « négation simple », de l’acte du passant : « Le sujet qui commet un tel passage à l’acte, n’est, lui aussi, pas sans savoir sa portée, sa portée d’avertissement ». La distinction de ce savoir et donc des deux concepts est à situer dans le rapport du sujet à l’Autre : « Dans le passage à l’acte averti, l’Autre est barré, réduit à l’essentiel résidu du savoir et rejeté comme tel ; dans le passage à l’acte avertissement, l’Autre reste non barré, le sujet traite d’une certaine façon, dans son passage à l’acte lui-même, un inacceptable défaut de savoir au lieu de l’Autre »82. C’est donc la fonction de l’acte de rectifier, de corriger cet inacceptable défaut. La portée d’avertissement du passage à l’acte renvoie aux flèches épiques décrites par Guy Casadamont dans L’épopée Nozière mais elle donne un éclairage au nouage complexe entre saut épique et passage du crime.

La conjecture de Dupré, « les sœurs Papin étaient trois »

Jean Allouch va opérer un certain nombre de déplacements autour de cette question de l’acte. Son point de départ est la monographie consacrée au Double crime des sœurs Papin, livre collectif fruit du travail de Mayette Viltard, Erik Porge et Jean Allouch, publié en 1984 sous le pseudonyme Francis Dupré83. Ce pseudonyme est en lui-même instructif sur la démarche entreprise, puisqu’il fait allusion et rend hommage à un ouvrage de Francis Ponge La Fabrique du pré84, lequel avait publié les cahiers préparatoires de son poème Le pré. Créé par un jeu de mot, cet auteur fictif évoque le projet de faire « fabrique du cas » des sœurs Papin. Cette démarche se caractérise notamment par une spéciale attention accordée à ce que ce passage à l’acte provoqua « d’on dit »85, c’est-à-dire tous les discours produits à partir de l’événement, qu’il s’agisse des rapports policiers ou judiciaires, des articles de presse, des témoignages de proches, de voisins ou de codétenues, des productions artistiques, etc. Nous reconnaîtrons dans cette fabrique du cas faisant une large place à « l’on dit » la méthode suivie par Guy Casadamont pour construire L’épopée Nozière qui croise de la même manière les discours juridique, psychiatrique, médiatique, littéraire, artistique et autres, pour en faire ressortir la complexité et la multiplicité des voix qui veulent apporter une réponse à l’inexplicable geste. Jean Allouch remarque d’ailleurs que cette place laissée vide, énigmatique du passage à l’acte appelle ces productions qui créent un réseau fictionnel, imaginaire qui n’épuisera pas la question86.

Christine et Léa Papin, après sept années passées au service de la famille Lancelin, tuèrent sauvagement la mère et sa fille à coups répétés de pot en étain et de marteau après leur avoir arraché les yeux, achevant leur besogne en leur tailladant les jambes et les fesses à l’aide de couteaux de cuisine. Geste imprévisible concomitant de celui de Violette Nozière également en 1933, les deux affaires se croisant dans la presse. Lacan lui-même avait participé aux débats sur la responsabilité pénale des sœurs avec son article Motifs du crime paranoïaque déjà évoqué où il voyait dans leur geste une mise en oeuvre d’une métaphore de la haine : « je lui arracherai les yeux ». Chez Francis Dupré, nous pouvons ainsi lire :

il ne s’agit plus tellement de savoir ce que le passage à l’acte a réalisé mais ce qui l’a convoqué, ce qui a fait appel à lui comme ultime recours pour le principe de plaisir, pour l’abaissement d’une intolérable tension… Le passage à l’acte est une réponse, non pas une question, une réponse dont nous ignorons la question87.

Le travail d’archive a permis de mettre au jour des lettres de Clémence à ses deux filles où se déploie le délire paranoïaque de cette mère vis-à-vis de l’Église catholique, qui lui avait déjà volé sa fille aînée Émilia rentrée au couvent, corrigeant ainsi un oubli de Lacan : « les sœurs Papin étaient trois ». C’est en déplaçant la folie à deux, que Lacan relevait entre Christine et Léa, vers un autre pôle, celui de Christine et leur mère Clémence, que la monographie reprend à nouveaux frais l’article de Lacan. Le passage à l’acte relève dans cette perspective d’une issue, d’une réponse au transfert maternel qui s’était établi chez Christine à l’endroit de sa maîtresse Mme Lancelin. À ranger du côté de l’acting-out, ce lien transférentiel est décrit ici comme « condition de possibilité du passage à l’acte… comme une bombe dont la mise à feu est suspendue88 ». S’appuyant sur la distinction opérée par Lacan entre acting-out et passage à l’acte89, la monographie de Francis Dupré fait du passage à l’acte des sœurs Papin une réponse en acte à une question fondamentale adressée par Christine à laquelle sa patronne n’a pas su répondre.

Les auteurs proposent de reconstruire cette question à partir de signifiants relevés dans une lettre de Christine écrite au juge, signifiants qui font écho à la scène du passage à l’acte déclenchée par le refus de Mme Lancelin de faire réparer le fer à repasser utilisé par les bonnes : « comment faire pour réparer ?90 »

Le schéma du quadrangle de l’aliénation

En 2017, Jean Allouch revient sur le cas des sœurs Papin en évoquant cette fois-ci le terme de soulèvement : « Plusieurs cas désormais ” historiques ” pourraient être évoqués comme autant de soulèvements où la préservation de la vie (la sienne, celle d’autrui aussi bien) n’est pas ce qui règle la conduite91. »

C’était avant qu’il ne dispose du concept de saut épique apporté par Fethi Benslama.

En 2019, Jean Allouch qualifie le double crime des sœurs Papin de « paradigmatique » du passage à l’acte et faisant contraste avec le saut épique92.

Enfin en 2021, il laisse finalement ouverte la question, invitant à reconsidérer s’il y a lieu de discriminer dans leur geste tout à la fois un saut épique et un passage à l’acte comme il avait été amené à le faire dans ses travaux consacrés à Louis Althusser et au personnage fictif créé par Marguerite Duras dans L’Amante anglaise.93

Passage à l’acte, acting-out, saut épique, soulèvement ; voici répertoriés les quatre éléments que Jean Allouch n’aura de cesse d’interroger et d’articuler dans ses derniers ouvrages lorsqu’il revient sur cette question de la folie meurtrière, à savoir cette chose indéfinissable qui pousse à tuer. Il les discrimine et les distribue sur le quadrangle de l’aliénation, diagramme proposé par Lacan dans La Logique du fantasme et prolongé dans le séminaire suivant L’Acte psychanalytique où s’inscrit une version négativée du cogito cartésien94.

Ces quatre termes renvoient pourtant à des champs très différents et, à première vue, il peut paraître étonnant voire incongru de les situer dans une commune grille de lecture théorico-clinique. Le terme de passage à l’acte renvoie à la psychiatrie, celui d’acting-out à une interprétation analytique d’un agir transférentiel, la notion de soulèvement semble relever du champ politique et philosophique, enfin le saut épique emprunte au domaine littéraire de l’épopée. L’originalité de cette démarche tient notamment à faire dialoguer ces différents champs, sans s’enfermer dans un repérage diagnostique, qu’il soit structural ou nosographique. En préambule à la réédition de la monographie des sœurs Papin, Jean Allouch pointe le chemin parcouru entre la première parution au mi-temps des années 1980 et ce qu’il écrit en 202195. Cette évolution dans l’abord du passage à l’acte consiste notamment à avoir rajouté les termes de soulèvement et de saut épique à la première distinction de Lacan entre acting-out et passage à l’acte, en passant ainsi à une structure à quatre éléments qu’il pourra articuler autour du quadrangle dans son étude consacrée à L’Amante anglaise de Duras96. Ces déplacements opérés par Jean Allouch mettent l’accent sur le caractère fondamentalement hétérogène et instable d’un acte criminel, car s’il est possible d’en inscrire certains aspects dans un récit qui prend sens pour le sujet, il peut aussi glisser vers un gouffre dans son déroulement même, un point aveugle dans l’histoire du sujet. Ce qui signifie que cet acte ne vaut pas métaphore comme Lacan avait pu l’écrire à propos des sœurs Papin, il n’est pas réductible à sa valeur signifiante. À ce titre, le syntagme « passage du crime » pour décrire ce basculement de la scène du crime pour Violette Nozière insiste sur cette dimension d’effacement du sujet : « Il est donc un moment où le crime, alors même qu’il a été prémédité, vire au passage à l’acte, soit au passage du crime qui ne se soucie pas de qui est support automatisé des coups portés, redoublés. Le crime passe dans son impersonnalité »97. Nous retrouvons là cette répétition des coups portés que Gide décrivait si bien dans ses Souvenirs de la cour d’assises ou encore la béance ouverte dans le récit d’Althusser lorsqu’il réalise l’immobilité des yeux d’Hélène alors qu’ils étaient vivants un instant plus tôt. Ce sont aussi les paroles de Christine Papin dans l’après-coup : « mon crime est trop grand pour dire ce qui est »98. Le passage du crime oblitère et dessine un trou dans le récit du sujet.

L’incendiaire Violette Nozière

L’articulation entre saut épique et passage à l’acte est au centre de la monographie de Guy Casadamont qui tendrait à montrer que ces deux composantes restent indissociablement liées.

Incendiaire, Violette l’est à plusieurs reprises par ses actes où elle met le feu dans l’appartement « accidentellement » comme elle le précise aux enquêteurs, réfutant à propos du premier acte du mois de mars l’accusation d’incendie volontaire à son encontre. Remarquons avec Anne-Emmanuelle Demartini que l’accusation d’incendiaire dont la presse se fait l’écho après l’arrestation accrédite la préméditation et ajoute à l’atrocité des charges retenues contre Violette Nozière99. Les journaux titrent alors « L’empoisonneuse est-elle aussi une incendiaire ? » ou encore « Violette Nozière ou Le poison et le feu ». Figure du monstre moral par l’acte parricide et les allégations d’inceste à l’encontre du père, Violette Nozière suspectée d’incendie volontaire véhicule un imaginaire d’effroi et de menace. Elle réveille les vieux démons des soulèvements et des révoltes populaires dont la bonne société doit se prémunir.

Incendiaire, Violette l’est par les conséquences de son acte dont elle ne mesure pas la portée et qui modifiera radicalement sa vie.

« Incendiaire de sa vie » comme l’écrit à son propos Guy Rosey dans la plaquette surréaliste dédiée à Violette Nozière, parue clandestinement en décembre 1933100:

Comme un cercle vicieux décrit par le frôlement des aiguilles d’une montre contre le froid

Comme une légende née d’un jeu de main d’aveugles

ainsi les murs égrènent le nom de Violette Nozières

incendiaire de sa vie

créature à deux tranchants

symbolique autant que charnelle

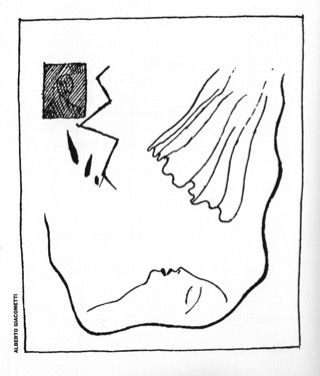

Dans le même volume et répondant au poème de Guy Rosey, un dessin d’Alberto Giacometti101 représente un visage de femme couchée, sous un rideau dont les plis et la forme suggèrent un mouvement.

Ce rideau qui prend feu lors de la première tentative d’empoisonnement au mois de mars vise la chambre conjugale séparée de la chambre de Violette par ce bout d’étoffe. Un rideau comme métonymie des ébats conjugaux dont les bruits doivent régulièrement parvenir aux oreilles de Violette, promiscuité dont l’écrivaine Colette devine la fonction dans ce drame lorsqu’elle décrit « le logement parisien qui déshonore l’intimité familiale… Tout soupir y est sans mystère et la cloison est perméable au chuchotement102. » C’est ce « circuit court », cette non séparation entre le lit de Violette et la chambre parentale, que lit Guy Casadamont dans le motif du court-circuit qu’elle invoque pour expliquer ce début d’incendie du mois de mars103. Un circuit court désignant ici la scène primitive à laquelle elle veut se soustraire en mettant le feu au rideau. Nous pouvons voir dans ce début d’incendie rapidement maîtrisé et oublié du mois de mars un de ces « brouillons d’acte » comme les qualifie Jean Allouch à propos des comportements étranges de Claire Lannes dans L’Amante Anglaise. À envisager non pas comme des actes préparatoires mais plutôt au sens de ces passages à l’acte « avertissement » tels que nous les avons évoqués plus haut :

Car oui, il arrive que certains passages à l’acte fassent série, les premiers véhiculant l’intention d’éviter la survenue d’un passage à l’acte jugé plus sérieux car plus violent. Selon quel critère ? L’ultime passage à l’acte ne tient que de la mort d’avoir mis fin à la série104.

Malheureusement, l’entourage de Violette, et peut-être plus particulièrement sa mère, semble sourd à ces avertissements qu’elle a lancés depuis la lettre du 16 décembre 1932 où elle annonce son intention de se jeter dans la Seine, absence de réaction qui n’a pas permis d’interrompre l’enchaînement vers cette soirée fatale du 21 août. La présence du rideau insiste de manière troublante lorsque Violette décrit ce qu’elle a fait vers minuit après le passage du crime : avant de quitter l’appartement dans un état de panique, elle accroche un rideau sur la porte d’entrée de l’appartement, dans une tentative vaine et dérisoire d’isoler la scène de crime du monde extérieur.

Translittérer

La mort de Baptiste met fin à cette série d’avertissements que Violette adressait, ce qui nous questionne sur le lien particulier de Violette à sa mère Germaine, lien que Guy Casadamont qualifie d’accord à deux105, non pas de folie à deux. En témoigne cette tentative de changement de nom entamée par Violette dès la sortie de prison pour prendre le nom de jeune fille de sa mère, adoptant par ailleurs de manière définitive le prénom de sa mère qui était son deuxième prénom106. En somme, une autre Germaine Hézard à côté de la première. Selon cette conjecture, elles sont prises toutes les deux dans le secret de cette filiation où Baptiste a pris la place d’un père, alors qu’un mystérieux protecteur serait son véritable père. Le juge l’interrogeant sur la provenance de l’argent dont elle disposait, et suspectant qu’il provienne d’un commerce sexuel, Violette viendra ainsi nommer M. Émile comme son protecteur et non son amant, déclaration de sexe de Violette qui s’abstient dans ce mi-dire de révéler les détails de sa sexualité107. Ce syntagme est à entendre selon cette définition qu’en donne Lacan dans son Petit discours aux psychiatres, comme « l’aveu, l’articulation du sujet en tant qu’il s’affecte d’un sexe108. »

Aussi, à travers ce prénom changé en patronyme, M. Emile, adressé au juge et au-delà à la presse, reconnaît-on avec Guy Casadamont un avertissement à Germaine qui a mis à mal cet accord à deux mère-fille109. Cet accord fondateur de leur lien ne tient plus dès lors que Germaine laisse Baptiste contrôler les fréquentations et les allées et venues de Violette. Celle-ci se soulève contre cette violence qui lui est faite, Violette Nozière accédant par ce soulèvement même à une dimension légendaire, mythique, comme le soulignent les premiers vers du poème de Guy Rosey. Dans l’Antiquité grecque, la tragédie renvoie au sacrifice du bouc mis en scène pour libérer la cité d’une souillure, ainsi la condamnation à mort de Violette Nozière aurait valeur sacrificielle pour une société bourgeoise dont les valeurs familiales étaient alors profondément remises en cause.

L’analogie peut être établie entre Violette Nozière et Claire Lannes, personnage central de la fiction de Marguerite Duras inspirée d’un fait divers, L’Amante anglaise110. Jean Allouch a consacré à ce texte une très belle étude où il reprend le schéma du quadrangle de l’aliénation, en départageant le lieu d’un « je ne suis pas » (saut épique) du lieu d’un « je ne pense pas » (passage à l’acte), tout en remarquant cette possibilité d’un « saut » du sujet en ces « deux lieux distincts où il se trouve comme réparti111 ». Le meurtre et le dépeçage de sa cousine sourde et muette Marie-Thérèse Bousquet par Claire Lannes relèvent du passage du crime. À la question insistante du journaliste sur les raisons du crime, elle répond « J’ai eu trop de mal à le faire pour savoir y penser112 », rappelant les paroles énigmatiques de Christine Papin lors de l’interrogatoire. Les modalités de dispersion des morceaux de corps s’inscrivent en revanche dans un récit à la manière d’un saut épique. Claire Lannes jette les paquets contenant ces morceaux, à l’exception notable de la tête qui ne sera pas retrouvée, dans les wagons de marchandises de trains passant sous le viaduc de Viorne. Elle a pris soin d’inscrire dessus les noms d’Alfonso et de Cahors, comme autant de lettres envoyées à l’amant perdu, l’agent de Cahors que Jean Allouch suppose être un agent de la SNCF de la gare de Cahors.

De même, chez Violette Nozière on retrouve cette co-existence des deux modalités de l’acte : celle de la première analytique du sexe, l’analytique de l’objet a inscrite du côté de la pulsion, celle de la seconde analytique du sexe, l’analytique du non rapport sexuel qui a trait à une érotique célibataire113. Il est également question de lettres qui se croisent le jour même du crime. Violette envoie une lettre d’amour éperdu à son amant Jean Dabin ce 21 août tandis qu’une autre lettre destinée à Violette part le même jour, lettre signée Émile s’étonnant de son absence à un rendez-vous, Émile, signifiant de l’amour (é)perdu de sa mère. Germaine garde la présence de cet amour à même sa chair par une ceinture contenant mille francs qu’elle porte continuellement sur elle. Selon la translittération opérée par Guy Casadamont surgit, de ces mille francs, le prénom Émile114.

INCENDIE translittéré en UN-SANS-DIT, ce qui ne peut se dire, donne tout son poids au silence insistant de Violette une fois sa condamnation prononcée. Son geste échappe définitivement à toute compréhension.

Récit. La suite se lit dans L’épopée Nozière.

.