TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Exercices analytiques

Rafael Perez

L’acte de recevoir

Lorsqu’on lit un texte on a souvent l’impression que, par moments, ce texte nous parle. Parfois, ce n’est pas seulement une impression, c’est réel, ça fait inquiétude dans notre corps, le texte nous parle, nous appelle à le relire encore et encore au fil des années, il nous invite ainsi à une nouvelle tournure. Alors qu’on répète ces mots si familiers à la lecture, soudain, un accent ressort, une distinction surgit, quelque chose de nouveau sera accentué, à ce moment le texte commence à parler autrement pour le lecteur. Cela résulte d’un changement de position, d’un mouvement, dans lequel quelque chose d’invisible dans les lectures précédentes finit par être perçu, montrant ainsi une nouvelle position pour l’analyse et la lecture :

En cette affaire, je me trouve être récepteur (recevoir n’est pas être passif), récepteur de la Geistigkeit freudienne, du message subliminal de Lacan et de la proposition de Foucault, récepteur et non pas initiateur1.

Après avoir lu cette déclaration, on souligne la place du récepteur non passif : « récepteur et non initiateur », « recevoir, ce n’est pas être passif ». Que serait une réception non passive ? On considère qu’il s’agirait d’une position analytique qu’aura exercée Jean Allouch dans sa manière de lire, d’écouter et d’analyser.

Lire avec de l’écrit implique une ouverture vers la lecture, qui inclut l’environnement, le contexte, et entraîne une attention particulière qu’on ne qualifierait pas de « flottante ». Se trouver être récepteur non passif implique d’engager une sorte de dialogue avec la lecture, c’est aussi une manière de la mettre au jour.

La réception non passive n’est pas celle d’une machine, non seulement on lit, on observe le texte et on l’écoute. Elle permet que ça résonne, que ça ouvre au déclenchement de nouvelles associations qui n’avaient pas été prévues. Avec elle, on entre dans une position où il est nécessaire d’abandonner nos propres interprétations et de laisser place au nouveau, voire à l’inconnu2.

Avec cette lecture on s’exposerait à voir des choses venues d’ailleurs : par-delà une compréhension intellectuelle délaissée, sa touche viendrait modifier la perspective jusque-là considérée comme sienne. L’usage du conditionnel dans ce texte va avec une parenthèse de la séance du 25 mars 1978 où Roland Barthes dans son cours aura dit : « tout ceci devrait d’ailleurs être mis au conditionnel, puisqu’on ne sait pas s’il y a un sujet au neutre3 ». Un changement qui se produirait dans le tissu même de l’expérience et s’étendrait à différents niveaux.

L’analyse est ainsi reconfigurée avec cet exercice, lecture après lecture, cette position analytique deviendrait une position génératrice de déplacement, de changement de lieu. Comment ?

Une réception non passive pourrait ainsi apparaître de manière subtile, non pas comme quelque chose qui serait perçu instantanément, une intuition, mais plutôt comme quelque chose qui se découvrirait peu à peu, au rythme de la lecture – parfois, ce qui est reçu reste latent –, et se déploierait selon le moment ou l’occasion comme un écho qui répondrait à quelque chose d’inattendu.

Cette lecture requerrait une certaine patience, une volonté de non-savoir, elle impliquerait une ouverture et une délicatesse (tact, kairos) dans l’acte de lire, suspendant tout classement. Une écoute qui non seulement chercherait à recevoir des messages, mais qui se laisserait également affecter, toucher par la lecture. « Il n’y a aucun rapport entre l’émetteur et le récepteur4 », c’est un espace partagé où tous deux sont touchés par l’exercice. C’est une expérience entre la lecture et ce qui la reçoit, qui apparaîtrait dans cette situation. Un exemple est fourni par l’improvisation musicale. Quelque chose qui émerge de cette situation que personne n’aurait pu prévoir ou générer par lui-même (ou soi-même). Il n’y a pas d’émetteur clair ni de récepteur passif : le langage n’est pas fait pour la communication5 .

Dans les dialogues ouverts à l’écoute, il se passerait quelque chose de similaire : ce qui émerge n’est pas conforme aux idées de l’un ou de l’autre ; les mots, les doutes, les silences, les déclarations créeraient une atmosphère qui produirait la possibilité de faire apparaître quelque chose de nouveau. Ainsi, émetteur et récepteur sont dilués, l’accent est mis sur ce qui naît de la situation, dans ce cas, du texte avec la lecture.

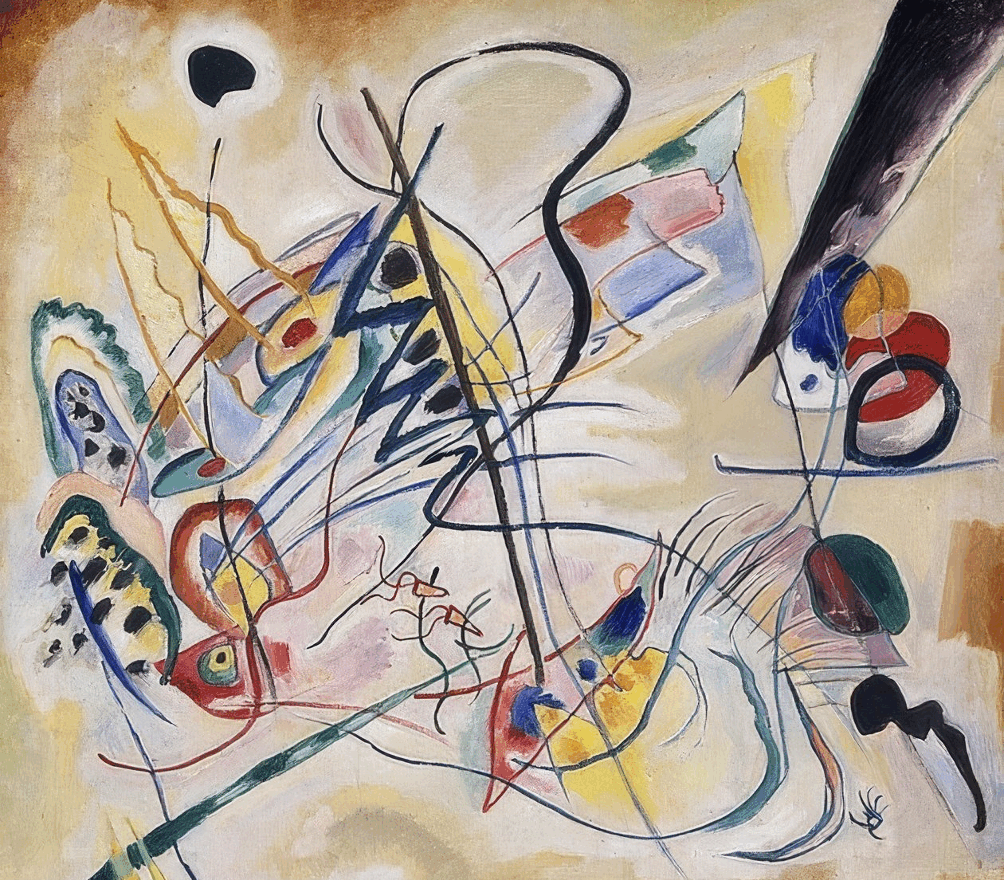

La lecture qui se situe dans une réception non passive pourrait fonctionner comme un espace où ce qui est lu trouverait une résonance, un lieu pour s’étendre et prendre de nouvelles formes. L’attention du lecteur deviendrait une sorte d’écoute, par exemple « du message subliminal de Lacan ». Là, on ne chercherait pas forcément à comprendre, mais plutôt à s’ouvrir à l’expérience de chaque mot, phrase, idée, scène, chose ou image dans son actualité. En termes de résonance, de vibration, les mots et les significations, pourraient rester en suspens sans que l’on se précipite pour leur donner un sens. La résonance ferait vibrer ce qui est lu, donc le texte provoquerait des questions, des associations, des choses qui n’étaient pas là au départ. Chaque lecture comme un exercice. Lire le texte comme lieu de réverbération et de changement. Pour ce faire, il ne faudrait pas remplir chaque passage ou idée d’une interprétation ou de conclusions définitives.

Une réception non passive signifie que le lecteur laisse de l’espace pour que le texte puisse lui parler à différents niveaux. Cela ferait apparaître à la fois l’énigmatique et le déroutant. Comme dialogue ouvert avec le texte, la lecture apporterait quelques mutations. À cet endroit, dans l’entre deux, apparaîtrait du nouveau qui n’existait ni dans le texte ni chez le lecteur avant la lecture. C’est une manière de lire qui demande du temps, de la disponibilité et une sorte de dévouement, où chaque mot, signe, chose, image ou scène est marqué par une certaine opacité qui pourrait devenir une porte. Et là les mots ne se révèlent pas comme la voie la plus précise, sont insuffisants pour dire ce qui se passe, ils sont dans cet exercice seulement des approximations.

Une lecture réceptive s’apparenterait à une exploration, dans laquelle on chercherait non pas un sens, mais un rapport plus vital avec le texte, avec l’écriture, avec l’expérience de la lecture. Un troisième espace serait ainsi créé entre ce qui est écrit et ce qui est lu, où texte et lecture se modifient mutuellement. Ici on ne cherche pas à déchiffrer le texte.

La réception non passive ouvrirait un autre espace où le lecteur pourrait approcher des expériences et des voix différentes des siennes. Une disposition à recevoir non passivement, donnerait forme et résonance à ce qui est reçu. À ce moment, la lecture suspend le jugement et se laisse emporter par…, le rythme, les images, certaines scènes, un air, une chose, un courant. Il n’y a aucune intervention active du récepteur dans la construction des significations.

Ce qui ressortirait du texte est accueilli sans attentes préalables. En tant que lecteur, on est témoin de ce qui ressort de la lecture, on écoute ce que le texte a à dire, tel un visiteur inattendu que l’on aurait laissé s’exprimer librement. La lecture deviendrait ainsi un parcours ouvert. Une réception non passive d’un texte impliquerait de l’aborder de manière critique au lieu de se limiter à accepter les mots sans remise en question.

Au lieu de voir le texte comme une série de vérités à prendre au pied de la lettre, une position d’exploration et de dialogue serait maintenue, permettant au texte de provoquer des questions, des résonances et des expériences collectives. Une réception non passive conduirait à expérimenter avec de l’écrit. De cette manière, le contenu du texte aura muté en une réalité expérientielle.

Ce quelque chose qui en somme dérange

Dans la séance du 11 janvier 1977 du séminaire L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, Jacques Lacan aura déclaré que, pour s’ouvrir au dialogue, pour sortir de la solitude du dire, il faudrait s’ouvrir à dialoguer avec un psychanalyste :

Qu’on parle tout seul, qu’on parle tout seul parce que, (soupire) parce qu’on ne dit jamais qu’une seule et même chose, on ne dit jamais qu’une seule et même chose sauf si on s’ouvre à dialoguer, à dialoguer avec un psychanalyste6.

Comment dépasserait-on avec un psychanalyste le simple fait de ce qu’on parle tout seul ? Il faudrait recevoir ce quelque chose :

Il n’y a pas moyen de faire autrement que de recevoir d’un psychanalyste ce quelque chose qui en somme dérange7.

On reçoit de l’analyste « ce quelque chose qui en somme dérange ». « Ce quelque chose » pourrait être une des façons dont Lacan codifie cela avec l’Autre inexistant. À la page suivante de la même séance, il continue avec la question. C’est ça qui dialogue, avec le je il n’y a pas de dialogue, on parle seul.

[…] Il est bien évident que… que l’ça, que l’ça dialogue et qu’c’est

même ça qu’j’ai désigné (écrit au tableau) du nom de A8.

Ça a été repris comme équivalent à l’Autre avec lequel il n’y a pas de rapport. Lacan écrit au tableau la place de l’Autre inexistant :

ce que veut dire S de grand A barré, (revient) c’est ça qu’ça veut dire c’est qu’ça n’répond pas9.

On reçoit ce qui dérange le sujet, la logique classique, la raison, ce avec quoi il n’y a pas de rapport, mais aussi, on reçoit ça parce que ça ne répond pas. S’orienter dans l’exercice analytique par ce qui ne répond pas et qui, ici et là, surprend et dérange, est une clé à laquelle personne ne pourrait s’accrocher, car il n’existe plus de théorie solide avec des concepts qu’il faudrait davantage soutenir sans problèmes sur le sol ferme de l’épistémologie analytique. Resterait l’exercice.

On a pris en considération une position analytique qui ne rejette pas le caractère provisoire, mobile, fragile et changeant de certains propos. Le geste de distinguer deux analytiques du sexe chez Lacan, placerait ce qui est dit de l’analyse dans un lieu neutre, provisoire, fragile, mobile, vital et changeant, qui nous invite à recommencer à chaque pas, avec « ce quelque chose qui en somme dérange ».

Exercice analytique

Dans les textes de Jean Allouch le terme « exercice » ressort. Pourquoi n’emploie-t-il pas le terme « pratique » analytique et utilise-t-il au contraire le terme d’« exercice » ? Dans La scène lacanienne et son cercle magique. Des fous se soulèvent, il donne une réponse qui sera analysée en même temps qu’on sera invité à faire un exercice. Il y a des déclarations concernant l’expérience analytique.

Dans ce texte, le principal sujet sur lequel il situe son attention est la liberté qui se joue dans la partie analytique entre analyste et analysant. Il aura témoigné à plusieurs reprises que « dans son exercice d’analyste, Lacan s’est montré libre de bien des façons ». L’introduction du terme exercice d’analyste l’amène à distinguer en note de bas de page, ce qu’on discute depuis longtemps, la question de la théorie et de la pratique en psychanalyse :

On aura lu ci-dessus le glissement de « pratique » à « exercice ». L’élection de ce dernier terme relève d’une réflexion à vrai dire tardive, presque d’un constat : tandis que « pratique » en appelle presque immanquablement à « théorie » […] il n’en va pas de même pour « exercice », qui laisse au loin la théorie, comme on y est invité dans l’exercice analytique10.

Dans son parcours analytique, il y aurait un glissement tardif de la pratique à l’exercice. La proposition du terme « exercice analytique » laisse de côté les discussions interminables entre théorie et pratique ; en glissant le terme exercice, la question est déplacée. Or, il y a un problème sémantique car pratique et exercice apparaissent comme synonymes en français et en espagnol. En fait, il y a des différences à souligner entre les deux termes, exercer c’est pratiquer un métier, et pratiquer n’est pas toujours exercer un métier. Donc ? Ce n’est pourtant pas un problème sémantique qui se situe ici. Avec ce terme on dit non, dans l’exercice analytique, à l’usage du savoir pour le savoir. Utiliser le terme exercice nous éloigne de l’ancienne discussion entre pratique et théorie.

La discrète distinction entre deux analytiques du sexe chez Lacan apparaîtrait ainsi mise en jeu. Dans cette distinction proposée par Jean Allouch, la première analytique correspondrait à une érotique de l’objet a. La clinique psychanalytique qui prend la primauté du cas comme paradigme, s’y trouve ainsi divisée en deux, entre pratique et théorie analytique. Dans ce cas, le dualisme se situe dans la division entre pratique et théorie, tandis que l’exercice analytique montre une position tierce à partir de laquelle les difficultés de la pratique et de la théorie pourraient être abordées.

L’exercice analytique opère un glissement de cette problématique de partage entre théorie et pratique vers une autre place qui n’est pas donnée d’avance. « Exercice » serait la pratique des actes d’un métier, tandis que « pratique », comme observé, fait référence à un exercice à faire qui dépend d’une idée, d’une théorie ou d’une doctrine. On accorde ici la primauté à l’expérience analytique et non pas au « cas ». Pratiquer un métier n’est pas la même chose que l’exercer.

La position qui se dégage de l’exercice analytique, concernant le glissement proposé de la pratique à l’exercice, est à mon avis la suivante : ne jamais recevoir personne comme s’il s’agissait d’un cas clinique. Le recevoir comme un cas, sera ainsi classer, catégoriser et fixer l’opération de transfert à une place précise de l’épistémologie analytique. La prise en compte de l’acte de réception par celui qui occupe la position d’analyste est donc cruciale dans ce qui va se passer dans l’analyse. Si la personne qui vient en consultation est reçue comme un cas, son destin dans l’analyse sera compromis par la manière dont elle est reçue, par cet accueil. Au contraire, si rien n’est assigné, l’acte de réception reste libre, sans être préalablement conditionné à une telle chose. Avec la notion d’exercice, on ne pourrait plus dire à partir de la position d’analyste, comme on l’entend si souvent aujourd’hui, « mes cas », « j’ai un cas », « ma clinique ». Chaque analyste ferait son exercice, rien de plus.

Une étincelle

La citation qui suit apparaît ici comme une étincelle dans le champ freudien, et nous invite à faire un exercice :

« Foucaldienne », l’analyse le sera dès lors qu’elle aura su mettre un terme à ce qui persiste en elle d’un mélange tératologique de deux différentes méthodologies, freudienne et psychiatrique. Michel Foucault est, pour et dans l’analyse, le nom d’une ligne de partage des eaux11.

Cette affirmation se présente comme un tournant, elle marque un moment décisif dans l’analyse, un événement qui indiquera un avant et un après. À son tour, le terme « ligne de partage des eaux » fait référence à une géographie analytique qui montrerait une ligne de démarcation à la fois imaginaire et réelle. Foucault situe ce mélange tératologique : d’abord comme point d’émergence de la psychanalyse, l’analyse est apparue liée à un phénomène. Il s’est même déclaré surpris que la psychanalyse prenne pour point d’émergence un phénomène psychiatrique.

La fascination pour le phénomène de l’hystérie est un point d’émergence du mélange tératologique. Cela l’a amené à écrire Histoire de la sexualité. Cette émergence situe Freud et la psychanalyse dans une situation historique objective. Avec Michel Foucault, on voit que la psychanalyse a été captivée pendant presque tout le xxe siècle par une fascination pour l’hystérie. Il l’invite aussi à sortir de sa propre captivité, il lui propose de se placer dans une généalogie.

Dans l’exercice analytique, il sera nécessaire de décider vers où s’orientera l’analyse. Il n’y a pas de possibilité de choisir les deux méthodologies en même temps, ni leur mélange, il n’y a pas de neutralité possible dans la ligne de partage des eaux.

Quelle « orientation » pourrait faire une étincelle ? La question se pose très fréquemment dans l’exercice analytique lorsque le rythme des séances est interrompu par un événement ou lors des premiers entretiens.

En fait, cela pourrait se produire à n’importe quel moment décisif de l’analyse. Cela peut se produire dans des moments de crise, soudainement, par surprise ou sans avertissement préalable. Dans ces moments fragiles et vitaux où entre en jeu l’érotique analytique, apparaissent une série d’éléments auxquels il faudrait prêter attention.

Dans la séance d’analyse, où est mis l’accent ? Plus d’une trentaine de possibilités sont indiquées ci-dessous. Cela pose un problème, une difficulté, que l’exercice analytique propose à chaque séance : dans les mots, dans le sens qui les accompagne, dans la scène, dans l’association libre, dans les paroles, dans le son, dans le rythme, dans la musicalité, dans le ton, dans l’affect, dans la difficulté, dans l’inconscient, dans l’agressivité, dans la manière, dans le geste, dans la littéralité, dans l’acte, dans les faits, dans la raison, dans l’angoisse, dans la structure, dans la norme, dans la jouissance, dans la loi, dans le fantasme, dans le signifiant, dans le dérapage, dans l’insensé, dans le désir, dans la demande, dans l’objet, dans l’imaginaire, dans le symbolique, dans le réel, dans ce qui se passe entre eux, dans la situation, dans le message, dans le cri… ?

Cette liste ne sert qu’à mentionner certains des éléments qui peuvent ou non intervenir dans une séance d’analyse. Cependant, à ce moment-là de la séance analytique depuis la position de l’analyste, dans l’exercice, dans l’acte analytique, ne prédominerait-il pas une attention particulière qui porterait sur la fragilité de l’analyse dans la situation transférentielle ? Ce sont des moments vitaux de l’analyse.

Avec cette proposition de lecture, une décantation du propos de Jean Allouch est mise en jeu. En ce moment de tournant, où se jouerait la partie analytique, le pouvoir médical – qui viendra là faire son miel et ses adeptes – intervient très fréquemment.

Son propos entrevoit ces deux registres dans lesquels se glisse l’érotique. La ligne de partage des eaux mentionnée n’implique pas une décision binaire pour une option ou une autre, c’est précisément à ce moment-là que pourrait apparaître une issue, un lieu inexistant où, tout à coup, on pourrait entrevoir une étincelle. Est-ce que ça atteint, une étincelle ? On ne sait pas. Il est vrai qu’une étincelle n’éclaire pas autant qu’un phare ou qu’une lampe de poche, ce qui montre bien sa fragilité et son opacité. La position d’analyste implique une décantation qui s’opérerait entre ces deux registres de l’érotique.

Cette déclaration, voire « proclamation » a été faite par Allouch à plusieurs reprises, jusqu’en 2021 à Berlin12. Il s’agit d’un exercice qui met en jeu et, en même temps, remet en question la liberté de chaque analyste et analysant. « Mélange tératologique », la tératologie est la science qui étudie les anomalies liées à un trouble du développement embryonnaire-fœtal.

Depuis 1900, des efforts ont été faits pour établir une ligne de partage des eaux entre la psychanalyse, la psychologie et la psychiatrie. D’abord en prétendant qu’elle faisait partie de la psychologie pour essayer de la conquérir (Freud et sa psychologie des profondeurs), puis avec la tentative ratée de conquête de la psychiatrie (à travers Jung). Lacan aura fait plusieurs efforts pour tenter d’établir l’analyse près de la scientificité. D’abord, il aura placé la psychanalyse du côté des sciences, puis il tendrait à moduler cette localisation : la psychanalyse ne serait pas une science mais un délire dont on attendrait une science. En réalité, ni Freud ni Lacan n’ont abandonné la prétention scientifique.

Comment établir une ligne de partage des eaux ? Cela ne pourrait pas être établi à l’avance. Il faudrait prêter attention à cette déclaration qui situe ce moment charnière entre la thérapie, le traitement ou l’analyse. À ce moment de passage l’analyse perdrait-elle à jamais le « psy » ou, alternativement, resterait-elle localisée et régulée par la norme sociale ? À mes yeux, cette déclaration de Jean Allouch serait une figure du neutre dans l’expérience analytique qui met en jeu une éthique dans laquelle l’accent est mis sur un exercice érotique à réaliser qui dans ce cas ne sera plus seulement une étincelle dans la nuit. On pourrait alors alléguer que ce serait une partition fantastique, car dans ces eaux nagent des psychiatres, des analystes, des psychologues et tout type de thérapies alternatives ou de pratiques spirituelles.

Cette déclaration expose une situation de l’analyse aujourd’hui : comment se distingue sa spécificité ? L’analyse existe depuis 130 ans, il faudrait donc, pour en distinguer la spécificité, pouvoir recevoir et revoir son histoire.

Michel Foucault aura dit qu’un principe d’inquiétude habite l’analyse depuis ses débuts. De fait, l’analyse s’appuie sur des inquiétudes qui habitent notre époque. Son usage de la « critique » fait référence à une lecture de remise en question de concepts, énoncés et de formules qui tentaient d’établir de manière sûre et confortable des définitions pédagogiques aboutissant à une certaine vulgarisation de l’analyse.

Cela continue d’être l’un des problèmes de la psychopathologie dite psychanalytique. Par exemple, pendant des décennies, on a essayé de déterminer quelle serait la structure clinique ou la catégorie qui correspondrait à ce qui était placé sous contrôle. D’un point de vue non médical, analytique donc, il s’agirait d’échapper au jeu de la classification, de l’identification et de l’interprétation, en le suspendant. L’exercice érotique dans l’analyse elle-même se distingue de la psychopathologie, il se détache des catégories cliniques. On préfèrera (une liste non exhaustive est faite ici…) d’autres choses, par exemple : la surprise, la spiritualité, la critique, les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, le rythme, la musicalité, ne pas juger, ne rien prendre pour acquis, les dérapages, les absurdités, la mise en scène, les paroles insensées, ne pas penser, le rêve, la liberté, la littéralité, la volonté, le chiffre, l’énigme, la sortie, les silences et les glissements. Il y a des exemples vivants dans Allô Lacan ? certainement pas qu’on pourrait lire :

conclusion

Deux psychanalystes bavardent ; ils sont l’un et l’autre en contrôle chez Lacan.

– Je lui ai parlé d’un maniaco-dépressif. Il m’a dit :

– « Ne le prenez pas en analyse ! »

– Oui ? Figure-toi que je lui ai présenté un cas de paranoïa, ce qu’il a conclu en me disant :

« Fichez-le à la porte ! »

Généralisation conclusive (et erronée, chacun oubliant que c’est à lui que Lacan s’adresse) : selon Lacan, la maniaco-dépressive et la paranoïa sont des contre-indications à la psychanalyse13.

.