TÉLÉCHARGER – IMPRIMER L’ARTICLE

Troubles à l’Es…

et autres jeux de pronoms

Marie-Caroline Heimonet

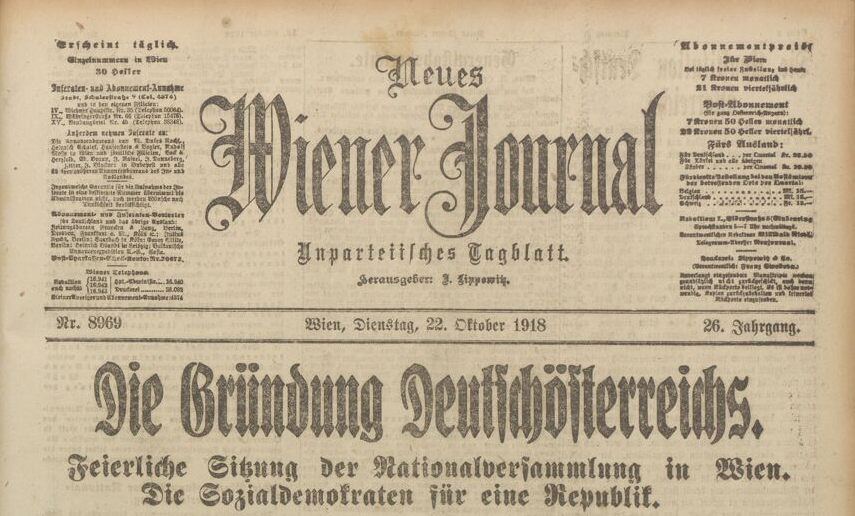

Au sortir de la Grande Guerre, parmi les nations qui émergent du grand découpage confectionné par les « alliés » : « l’Autriche ». Un moignon peut-être, à l’instar de toutes ces gueules cassées qui en sont revenues… Cette Autriche sans forme encore bien délimitée est en passe comme d’autres de devenir une « nation ». Ce qui réunirait là un peuple sous le même toit serait une Kultur, peut-être une Bildung, à coup sûr veut-on croire, une langue dite « allemande ». Sur ces terres certains territoires seront encore pendant quelques années dans l’indécision que trancheront des référendums qui pour la Slovénie1, qui pour la Hongrie… Ce qui reste de territoire autrichien, amputé qu’il est après 1000 ans de règne habsbourgeois, voit en grande partie un salut possible dans son annexion à l’Allemagne, renouant ainsi avec ces débats du temps de Bismarck où la « grossdeutsche Lösung » avait cédé la place à la kleindeutsche Lösung pour quelques mois. L’Autriche se proclame alors « Deutschösterreich ». Ce sont là les quelques mois qui précèdent le traité de Saint-Germain interdisant à ces deux parties germanophones toute fornication-réunion : pas d’annexion !

Création de l’Autricheallemagne

Vienne3, carrefour multiethnique et polyglotte, va peu à peu se vider de ses artistes, de ses penseurs qui voleront vers la folle Berlin. En attendant, durant l’hiver 1918-1919, le charbon, le pétrole, viennent à manquer pour se chauffer, et dans une proportion telle qu’on s’arme de haches pour couper du bois dans la forêt viennoise. La grippe espagnole s’invite. La misère est crasse.

Le cercueil des sœurs4

Les trains sont devenus un moyen de survie : ils ramènent les soldats, ils transportent le charbon, les matières premières indispensables, la nourriture, les gens ; les grèves de cheminots, mouvement ouvrier de la naissante sociale démocratie républicaine, sont un formidable moyen de pression. Sans les trains, qui eux aussi manquent de charbon, ce moignon de pays coupé de ses industries d’autrefois meurt littéralement de faim :

En 1919, les préoccupations de l’Autriche concernant l’approvisionnement de nourriture du pays s’intensifièrent. Les habitants de la région frontalière continuaient à s’efforcer de se procurer des denrées alimentaires en Hongrie. Le journal Sopronvármegye écrit le 11 janvier 1919 : « Les trains qui arrivent de Vienne déversent jour après jour tous ces gens, et il n’y a personne pour arrêter ce flot d’affamés. Comme les sauterelles, ces Autrichiens affamés s’engouffrent à flot et emportent dans leurs sacs à dos tout ce que l’on peut imaginer5. »

Pourtant on vit, dans la capitale qui n’est plus impériale ; un jeune journaliste et écrivain, autrefois sujet de l’Empereur venu de la lointaine Galicie, de ce fin fond bouseux de la double monarchie, capte de son œil et de son ouïe fine (à ne pas confondre avec wifi !), les tableaux du quotidien de cette vie qui insiste. Telles des photographies Polaroïd instantanées, il saisit dans l’instant les saynètes urbaines de tous les jours : Alltagseschichte.

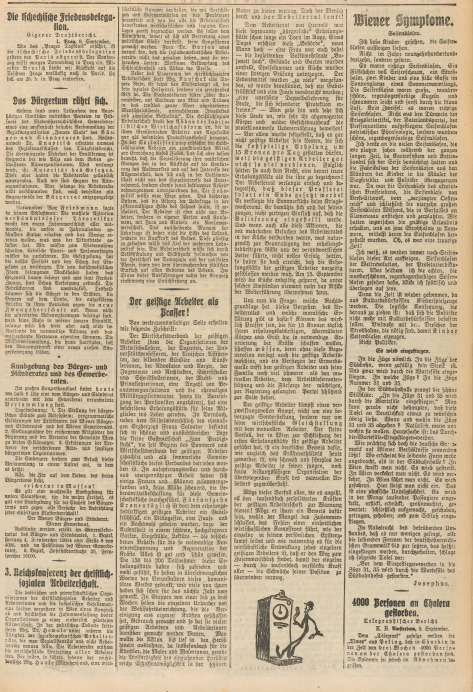

Dans le journal Der Tag c’est lui, un certain « Josephus », qui écrit une curieuse rubrique intitulée « Wiener Symptom », symptômes viennois. Ce jour d’octobre 1919, alors qu’enfin le réseau ferroviaire tente de retrouver son activité dans cette grande ville qui a vu le retour des charrettes à cheval alors que les automobiles y allaient bon train avant-guerre, Josephus attend lui aussi son train à la gare.

Au milieu de cette foule grouillante, de cette masse, il lève le regard et « tombe » sur un panneau indicatif.

Si l’on avait cru un jour que l’Allemagne et l’Autriche parlaient la même langue, il suffisait de lever le regard pour lire qu’il n’en est rien. Josephus a l’oreille pétrie du polyglottisme yiddisch, allemand, ruthène et bien des dialectes… viennois aussi. Il ne se laisse pas berner.

Il existe en allemand plusieurs façons de donner des directives ou des indications sur les panneaux. En français aussi ; on peut lire par exemple « on ne fait pas crédit ». « On ouvre à 20h ». Parfois le « on » saute, reste un lieu : « ouvert à 20h » et même « par ici » ! Ou encore on peut dire, voire, entendre : « ça ouvre à 20h ». En allemand existe une forme dite « passiv » qu’on n’a pas en français.

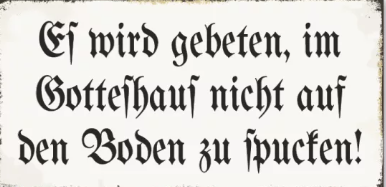

C’est prié de ne pas cracher par terre dans la maison de Dieu

Il est prié de ne pas cracher par terre dans la maison de Dieu

Composée d’un pronom, ici Es, d’un auxiliaire, werden, et d’un participe passé, la forme abolit le temps : ni passé ni présent ni futur : tant que ce lieu est, l’indication vaut.

L’auxiliaire werden, verbe « devenir », peut conférer à la formule le goût du processus, il s’y déroule quelque chose… tant qu’on est là. Enfin « il » justement… c’est prié, on est prié, il est prié …qui ? de quoi ? on pourrait objecter que c’est plutôt… qu’« il » serait toujours quelqu’un ou quelque chose… qu’il serait masculin même… qu’« île » serait masculin ; iel ; qu’il est vilaine… ? (département breton ! )

Dans cette salle d’attente de la gare du Sud, de quoi s’agit-il ? de quoi est-il question ? il est monté dans des trains ! ou c’est monté dans des trains ! en tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’on y monte pas !

C’est monté/Il est monté

Dans les trains notamment. Dans les trains de la gare du Sud si par hasard il n’y a pas de grève. Et d’ailleurs il/c’est monté par les salles d’attente. Dans quels trains ? les trains numéro 31 et 35.

Dans le hall de la gare du Sud resplendit la belle perle : « dans les trains 31 et 35 est monté par les salles d’attente ». On ne peut vraiment pas prétendre que cette plaque laisse quoi que ce soit à désirer en clarté. Quand et Où vont les trains 31 et 35 ? Naturellement quand et où ils veulent. La chose principale est : que-soit-monté-par-les-salles-d’attente.

Comme la grammaire allemande se prête bien dans son usage aux situations viennoises ! Où cette pénible forme semble-t-elle plus appropriée que dans le hall de la gare du Sud ? À Vienne on ne fait pas la grève. Il est fait la grève/grévé. À Vienne on ne commerce pas. C’est commercé/ il est commercé. À Vienne on ne conduit pas. Il est/c’est conduit. Ici on ne monte pas ; c’est une impossibilité physique. Dans la foule de milliers de passagers il/c’est enclavé, étouffé, pressé, évanoui, attendu : finalement, ouvert, poussé, porté, soulevé ; et à la fin, monté. En considération de la situation déplorable qui fait que seul un petit nombre parvient à supporter toutes les formes douloureuses de la grammaire austro-allemande jusqu’à son terme, c’est-à-dire : « être monté », je propose le panneau suivant :

« Avant l’être-monté dans les trains 31-35, par les salles d’attente de la gare Sud, ça se meurt/il se meurt/c’est mouru. »

Es wird eingestiegen

In die Züge nämlich. In die Züge der Südbahn, wenn zufällig kein Streik ist. Und zwar wird durch die Wartesäle eingestiegen. In welche Züge? In die Züge Nummer 31 und 35.

In der Südbahnhalle prangt die schöne Stilblüte: « In die Züge 31 und 35 wird durch die Wartesäle eingestiegen. » Man kann gerade nicht behaupten, daß diese Tafel an Deutlichkeit etwas zu wünschen übrigließe. Wann und wohin die Züge 31 und 35 abgehen? Natürlich, wann und wohin sie wollen. Hauptsache ist: das Durch-die-Wartesäle-Eingestiegen-werden.

Wie prächtig sich doch die deutsche Grammatik auf Wiener Verhältnisse anwenden läßt! Wo erscheint die leidende Form mehr angebracht als in der Südbahnhalle? In Wien streikt man nicht. Es wird gestreikt. In Wien verkehrt man nicht. Es wird verkehrt. In Wien fährt man nicht. Es wird gefahren. Hier steigt man nicht ein. Das ist eine physische Unmöglichkeit. Es wird in der Menge Tausender Passagiere eingekeilt, erstickt, erdrückt, geohnmachtet, gewartet: schließlich aufgemacht, geschoben, getragen, gehoben; und zum Schluß eingestiegen. In Anbetracht des betrübenden Umstandes, daß es nur wenigen gelingt, alle die leidenden Formen der deutschösterreichischen Grammatik bis zur letzten, das heißt: eingestiegen werden, durchzuhalten, schlage ich folgende Tafel vor:

« Vor dem Eingestiegen-werden in die Züge 31,35 wird durch die Wartesäle des Südbahnhofes gestorben. »

Josephus

Der Neue Tag, 10. 9. 1919

Sous la rubrique « Wiener Symptom » ; « 4000 personnes mortes du choléra ».

.